こんにちは、オトナルの八木太亮(やぎたいすけ)です。

本連載では音声メディアの動向やトレンドについて触れながら、パブリッシャーやメディアにおける音声の可能性について考えていきます。

音声広告と聴くとラジオを思い浮かべるかたが多いかと思いますが、インターネットの音声広告が徐々に成長しています。

最新の米IABの広告レポートでも2022年通年で「音声」の広告市場は動画やバナーなどの他メディアフォーマットに比べて、最も高い成長率を記録しており、新興のメディア領域として注目を集めています。

今回は、その米国の音声広告を牽引する音声メディアである「ポッドキャスト」の国内外における利用実態と、メディア企業における活用の可能性について触れていきたいと思います。

目次

先3年で2倍に。まだまだ伸びる米ポッドキャスト広告市場

まず、日本国内の利用実態に入る前に、直近で発表されていた米国のポッドキャストの広告市場について触れておきたいと思います。

音声広告市場を牽引するインターネットラジオ、「ポッドキャスト」とは?

「ポッドキャスト」という言葉は知っているけど、正直よくわからない…というかたのために解説をすると、ポッドキャストとは音声ファイルをサーバーにアップして配信を行うインターネットラジオの一種です。

現在はRSSフィードを活用して、複数のプラットフォームに音声配信を行う手法が主流となっており、サーバー側で音声コンテンツを公開すると、ApplePodcasetやSpotify、AmazonMusic、GooglePodcastsなど複数のプラットフォームに音声コンテンツを手軽に配信することができます。

毎年成長を続けるポッドキャスト広告

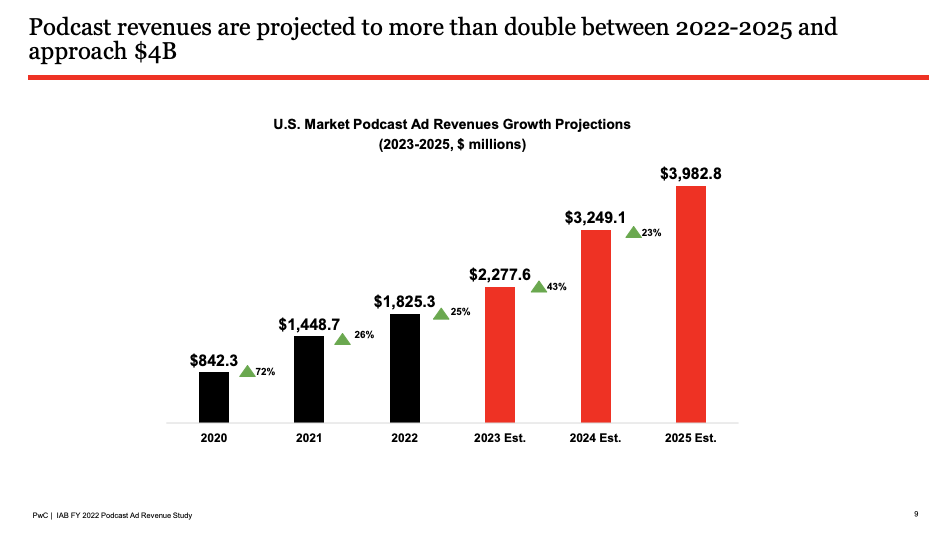

5月にIABから発表された調査レポート「U.S. Podcast Advertising Revenue Study」では、2022年のポッドキャスト広告市場は前年比26%で成長し、18億2500万ドル(約2500億円)の規模だったと発表されています。

なお、米国のデジタル広告費(バナーも動画もSNSもひっくるめた広告費)の前年比は10.8%成長だったので、これと比べるとポッドキャスト広告市場26%という成長率の高さがわかるかと思います。

また、この先がさらにすごいのですが、このIABの調査レポートによると、2025年には、40億ドル(日本円だと約5500億円)まで成長するという市場予測がされています。

日本の直近のラジオ広告市場が1,129億円なので、米国のポッドキャスト広告費はあと3年で、日本のラジオ市場の約5倍の規模になるということになります。

米国のポッドキャスト市場のトップチャートにいるのは実はラジオ局ではない

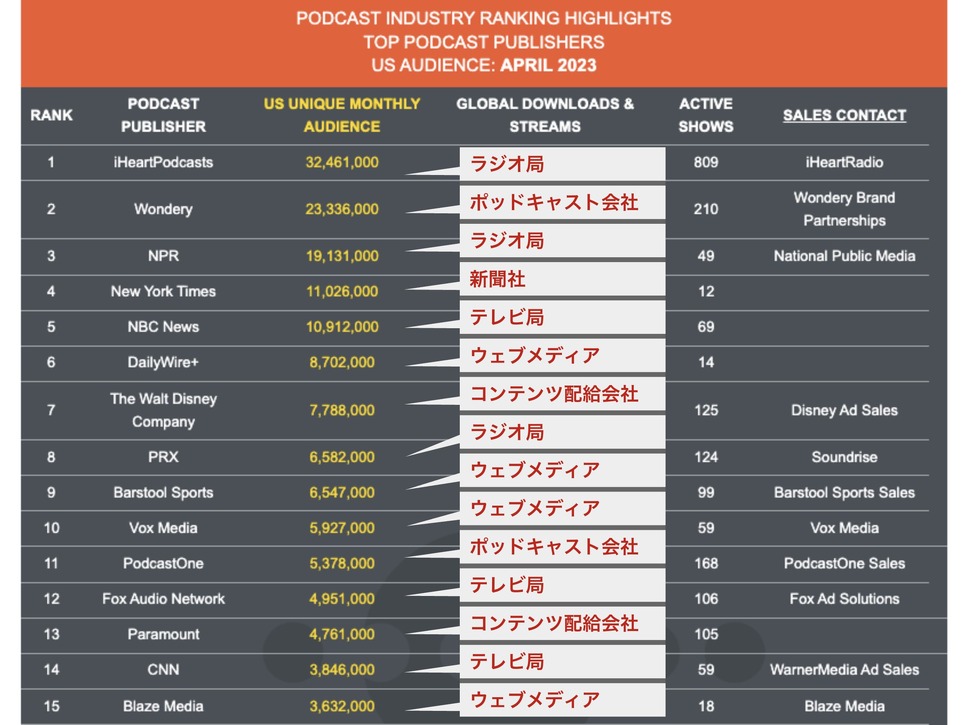

音声メディアといえば「ラジオ」がまず思い浮かびますが、米国のポッドキャストでは、かならずしも音声メディア=ラジオ局…ではない状況が見てとれます。

ラジオ局のコンテンツはやはり強いものの、米国のポッドキャストチャートでは、実は活字メディアやコンテンツ配給会社が上位に複数ランクインしています。

ポッドキャストの測定および分析を行う米Podtracの公開している米国のパブリッシャーランキングによると、トップ15のポッドキャストパブリッシャーのうちラジオ局は3社だけで、それ以外には、新聞社、テレビ局、ウェブメディア企業、コンテンツ配給会社などが複数ランクインしています。

このことからも、デジタルメディアの時代の音声コンテンツは、ラジオやテレビといった放送由来のメディア企業だけではなく、活字発やウェブメディア由来のメディア企業にとっても平等にチャンスのあるコンテンツ市場だと言えるでしょう。

10-20代の28%以上が使用。若年層利用率の高い日本のポッドキャストの利用実態。

一方、日本のポッドキャストの利用実態に目を向けると、現時点での日本国内のその利用者像や利用実態の輪郭が見えてきます。

日本では1680万人が利用するポッドキャスト

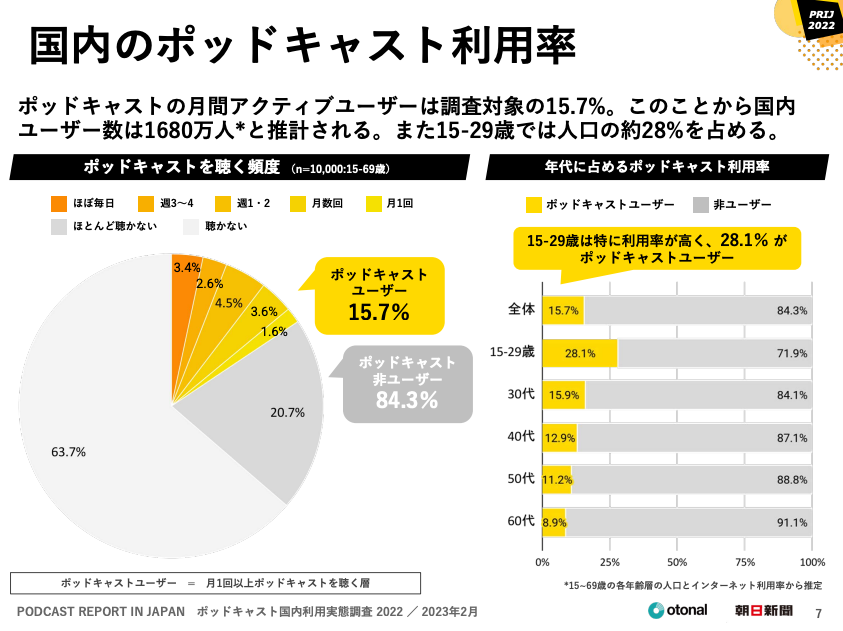

我々オトナルと朝日新聞社で1年に1回調査を行っている『PODCAST REPORT IN JAPANポッドキャスト国内利⽤実態調査2022』の調査では、日本のインターネットユーザーに占めるポッドキャスト利用率は15.7%でした。これを国内の人口比率に割り当てると、日本のポッドキャスト月間アクティブユーザーは1680万人にあたります。(【オトナル・朝⽇新聞社調べ】)

また、10-20代の利用率が、28.1%と他の年代に比べても突出しており、日本におけるポッドキャストというメディアは、若年層比率の高いメディアということができそうです。

日本のポッドキャスト利用はビジネス層と学生が牽引している

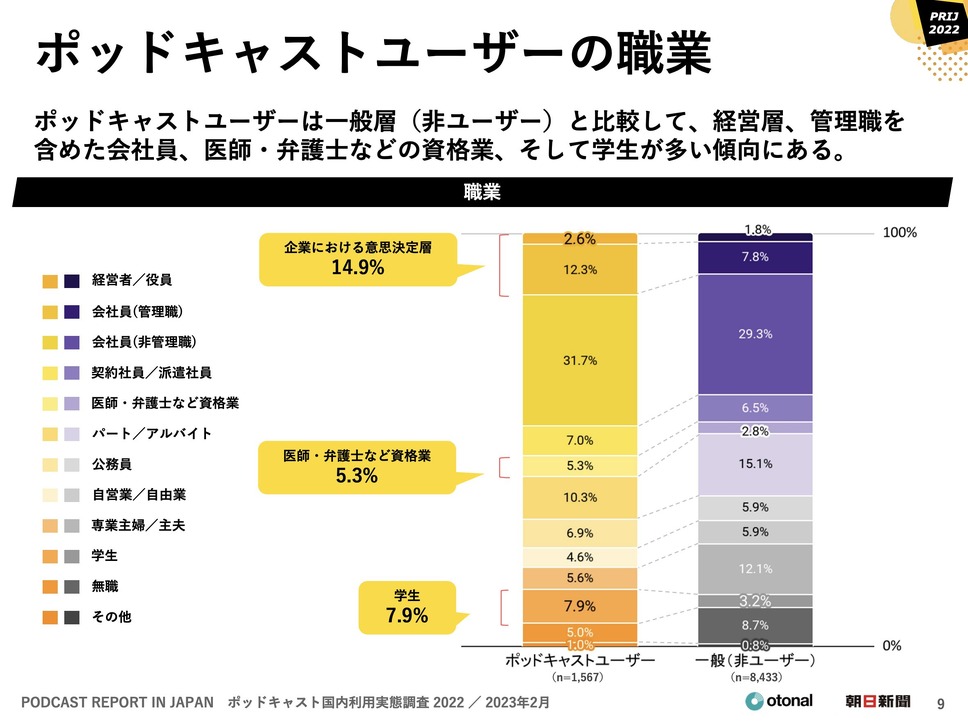

ユーザーの職業に焦点をあてると、2つのユーザー層が顕著に平均よりも高いことがわかります。1つ目の特徴は「経営者/役員」「会社員」「契約社員/派遣社員」「医師・弁護士などの資格業」といった働いているビジネス層が人口平均よりも高いこと、そして2つ目の特徴は「学生」が、人口平均より2倍以上多いという点です。

ビジネス層に関しては、ポッドキャストというオンデマンドの音声コンテンツであるという性質上、情報収集などに積極的なビジネス層の利用率が高いことが想定できます。

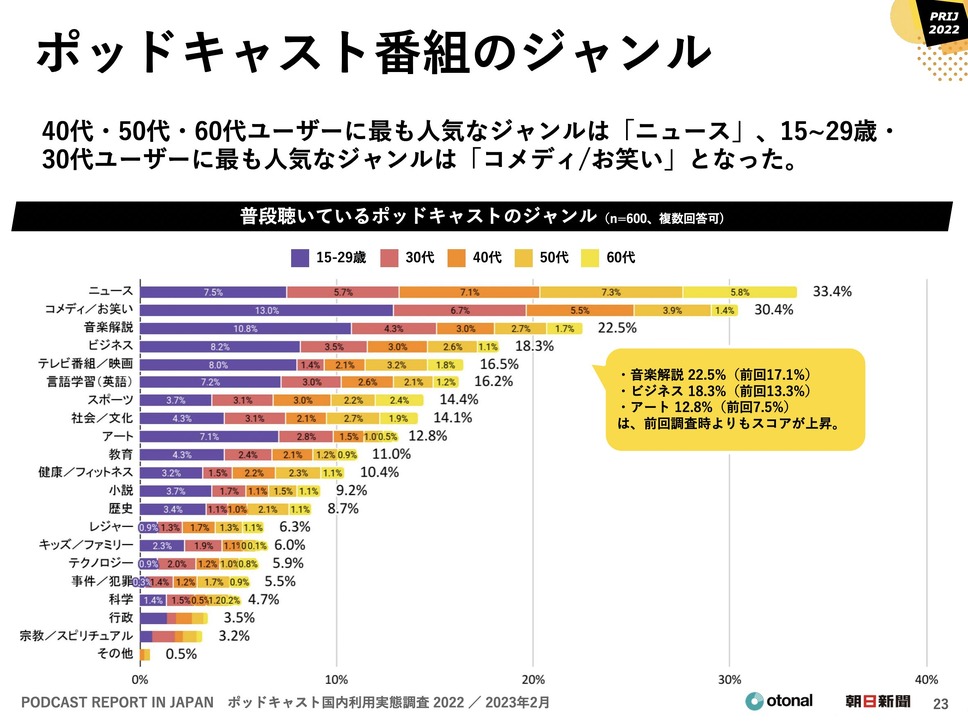

実際に下記の人気のコンテンツジャンルを見ると、年齢を通じてニュースが上位であることから、会社役員や管理職などのマネジメント層から若手の非管理職まで全年齢のビジネス層でポッドキャストが利用されていることが影響をしていると考えられます。

また、一方で興味深いのはビジネス層とは別に、学生のポッドキャスト利用率が人口平均に対して高いことです。こちらは英語のような語学の「学習」ニーズで使用されていること、また、ポッドキャストの人気カテゴリーのひとつである「コメディ」における若年層利用率が非常高いことから、学びとエンターテイメントという2つの理由で学生をはじめとする若年層に支持されていることがわかります。

実は国内全年代で見ると、Tiktokの利用率を超えるポッドキャスト利用者

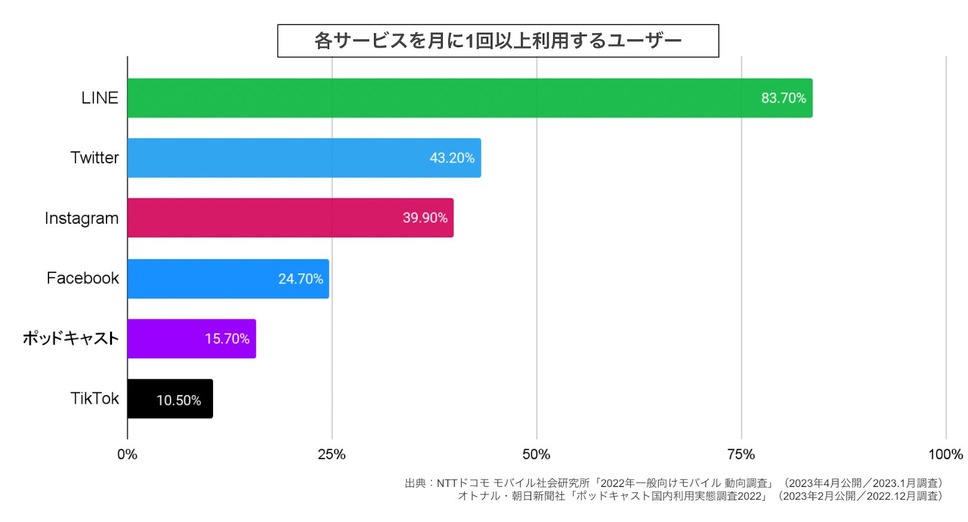

若年層とビジネス層という2つの層に利用されている日本のポッドキャスト利用状況ですが、他のソーシャルメディアとの比較してみても興味深いことがわかります。

NTTドコモ モバイル社会研究所が2023年4月17日に発表した「スマホ・ケータイ所有者のSNS利用動向について」調査結果と照らしあわせてみると、実は全年代の利用率ではTikTokの利用率よりもポッドキャストが上回っています。

TikTokは10代ユーザーでは42.5%と圧倒的ではありますが、全年齢で見ると音声メディアである「ポッドキャスト」の利用率は決して低くはないと言えるでしょう。

メディア企業にとって、一度に三度おいしいポッドキャストの配信

活字メディアの媒体社がポッドキャストを始めるという流れはすでに欧米では主流になっています。私自身、日頃音声配信をしながら記事コンテンツにも関わる身として「一度の音声配信で三度おいしい」という状況が作れるような状況になっていくことが予想できます。そこで日本において、いまポッドキャストを始めることのメリットについて整理してみます。

1.動画に比べた制作ハードルの低さ。記事への導線も

よく音声コンテンツとの比較として、YouTubeを始めとする動画コンテンツと比べられることがあります。企業が運用するという観点だと、コンテンツの制作コストや運用ハードルの低さは継続したコンテンツの運用のために重要なポイントです。

その点でいえば、音声コンテンツである「ポッドキャスト」は、動画コンテンツに比べて、制作~配信のコストが圧倒的に低いのが特徴です。

コンテンツのスタイルでは、2名以上のトーク型のものや、編集部のメンバーがひとり語りで記事を紹介していくスタイルなどがあります。

いずれしても既存で記事コンテンツが存在している活字メディアの場合は、既存の記事をネタに音声配信を行うことができるために、音声コンテンツから本誌のほうへの送客し、購読に興味も持ってもらうという導線の意味でも有効です。

実際に下記のメディアなどは記事をベースにメディアの編集長や編集部による音声番組配信がされています。

PRESIDENT Online 音声版(プレジデント社)

週刊文春Podcast (文藝春秋/「週刊文春」編集部)

共同通信Podcast(共同通信社)

また、下記番組ではweb編集長らによる記事化と連動する形の音声番組が配信されています。

宋美玄さんの「聴く婦人科診察室」(集英社/LEEweb)

2.生成AIの活用で、収録音源からそのまま1本の記事を生成

生成型AIを活用することで、収録した音声コンテンツからまるまる1本を制作することができるようになってきました。これにより媒体社が音声コンテンツ配信をするメリットが増加しているといえるでしょう。

たとえば、生成型AIを活用した音声の文字起こしサービス「Summury fm(サマリーエフエム)」を活用すれば、30分の音声エピソードから6000文字の記事を瞬時に生成することができます。実際に私は週に一度の音声配信を行い、そこから一週間に1本記事を生成するという運用を行っています。

もちろん若干の校正校閲は必要ですが、30分喋るだけで数千文字の記事の初稿を作ることができると考えれば、記事を書くよりも効率が良いといえます。

なお、Summury fm(サマリーエフエム)は音声配信プラットフォームである「stand.fm」が運営している無料サービスで、タイムスタンプを自動で作ってくれるなど音声配信の観点のみで見ても非常に便利なサービスです。

3.RSS接続で、YouTube上のコンテンツとしてもアップされる可能になる見込み

前回の記事で書いたようにYouTubeもポッドキャストとRSS経由でつながる予定です。2023年上旬時点ではまだ未実装ですが、YouTubeの公式の発表で、ポッドキャストをRSSフィード経由でYouTubeにアップできることが確定しているため、音声配信と動画プラットフォームYouTubeの境目がなくなっていくことが予定されています。

つまり、ポッドキャスト配信を行うと、結果的に音声コンテンツが世界最大規模の動画プラットフォームであるYouTobeにも送り込まれるため、音声コンテンツ配信によりメディアにとってのチャネルの多角化という価値の向上を効率的に行えることになります。

メディアの読者に向けた新規チャネルとしてのポッドキャストの可能性

ここまで紹介したようにコンテンツ制作とチャネルの多角化の観点では、ラジオ局以外のメディア企業こそポッドキャストを始めるべきなのではないかと思えてきます。

実際に、日本の音声市場にも複数の新聞社がポッドキャストに参入するなど活字メディアのコンテンツが増えてきています。

ただ、その一方で、課題としてはポッドキャストのマネタイズは日本国内においてはまだ発展途上であるというのも事実です。米国市場では広告売上で2025年に5000億円以上の市場になると予想されるポッドキャスト広告ですが、日本においてはまだその前段階としてメディアとリスナーの増加が不可欠です。

この市場の成長の鍵を握るのは、音声メディアにラジオ局以外のパブリッシャーが増加していくのかという点です。多様性のあるコンテンツが流れ込むことで、ポッドキャストというメディアのリスナーが育っていくはずです。その重要なポイントとして、メディア企業がポッドキャストにどのように関わっていくのか、そのコンテンツのあり方がその鍵を握っています。

おわりに:メディアの音声化の参考情報など

この記事ではポッドキャストの国内外の利用実態とメディア企業の音声参入の可能性についてご紹介しました。

この記事内で紹介しているポッドキャストの利用実態はほんの一部ですが、PODCAST REPORT IN JAPANポッドキャスト国内利用実態調査2022という調査のなかで、より詳細なレポートを公開しています。音声メディアを考える上でのヒントに参考になれば幸いです。

メディア企業のポッドキャスト活用についてはテクノロジー提供や番組の運用などのサポートを行っています。音声番組の立ち上げ・グロース・マネタイズ支援などお気軽にご相談下さい。

次回もこの連載では引き続き音声メディアを取り巻く動向やトレンド、テクノロジーなどについてお伝えしていきます。

ポッドキャストで音声×マーケティングの最新情報を配信しています。

音声広告の媒体情報、市場レポートなどをまとめています。