公益財団法人 日本財団が、第19回「18歳意識調査」を「メディア」をテーマに実施、その結果を発表しました。

調査対象は17~19歳の男女1,000名です。

目次

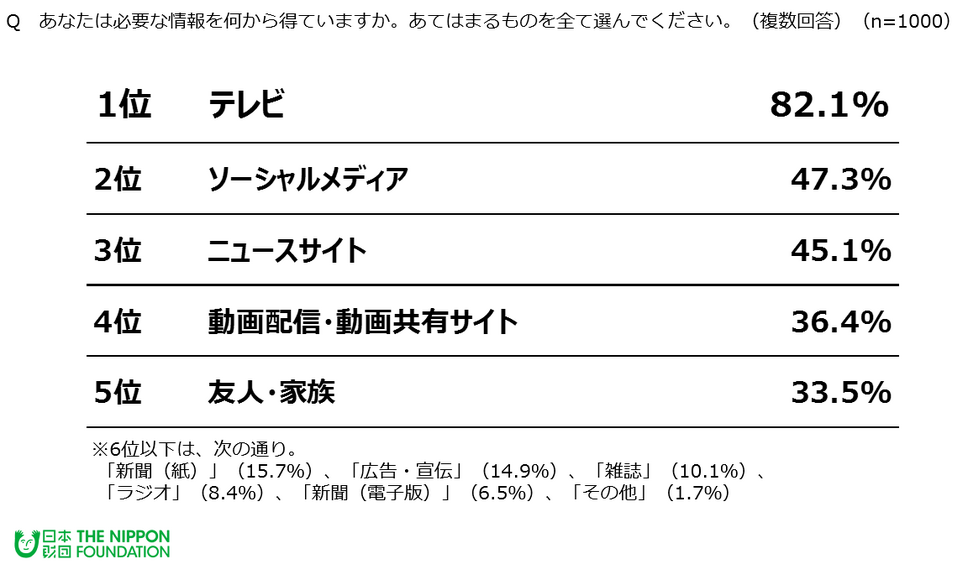

若者の情報源、1位は「テレビ」…「ソーシャルメディア」は2位

若者のテレビ離れが指摘される中、回答者1000人のうち80%以上がテレビから必要な情報を得ていると答え、ソーシャルメディアやニュースサイト(いずれも40%台)を大きく上回るという意外な結果が出ました。

それぞれの情報源に対してイメージを聞いた調査では、テレビは「情報の信頼度」、「中立・公平でかたよりがない」という点でトップを占めていました。さらに、購読者の落ち込みが目立つ新聞も「詳細な解説がされている」で1位。信頼度や中立・公平性においてもテレビに次いで2位という結果になっています。

ソーシャルメディアやニュースサイトは「無料で見られる」「手軽」「情報が早い」といったイメージが上位に。ソーシャルメディアや動画配信・動画共有サイトでは「様々な人の意見を見聞できる」というイメージも相対的に高い結果が出ています。

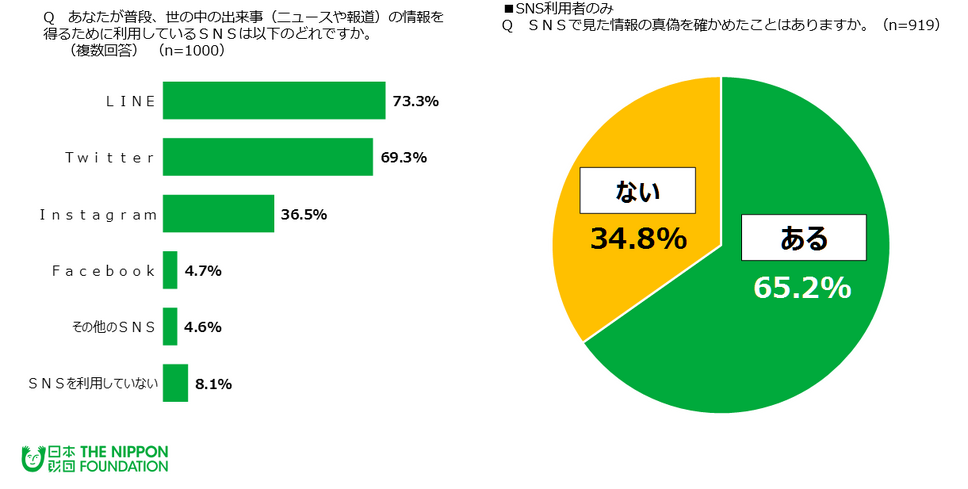

SNSで見た情報の真偽を確かめたことがある若者が6割

SNSの利用についての調査では、9割以上の若者がSNSを利用していることが判明しました。そのなかで、SNS上で見た情報の真偽を確かめたことがあある人は65.2%でした。

真偽を確かめたことがある人は、Google等インターネットで検索したり、本やテレビなど様々なメディアや記事を比べて真偽を確かめたと回答しています。確かめなかった場合の理由は、「面倒」という回答が多かったほか、確認の手段がわからないなど、メディアリテラシー教育の必要性を感じる回答もありました。

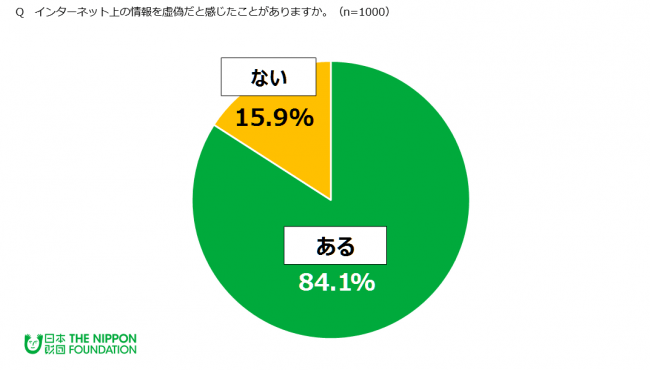

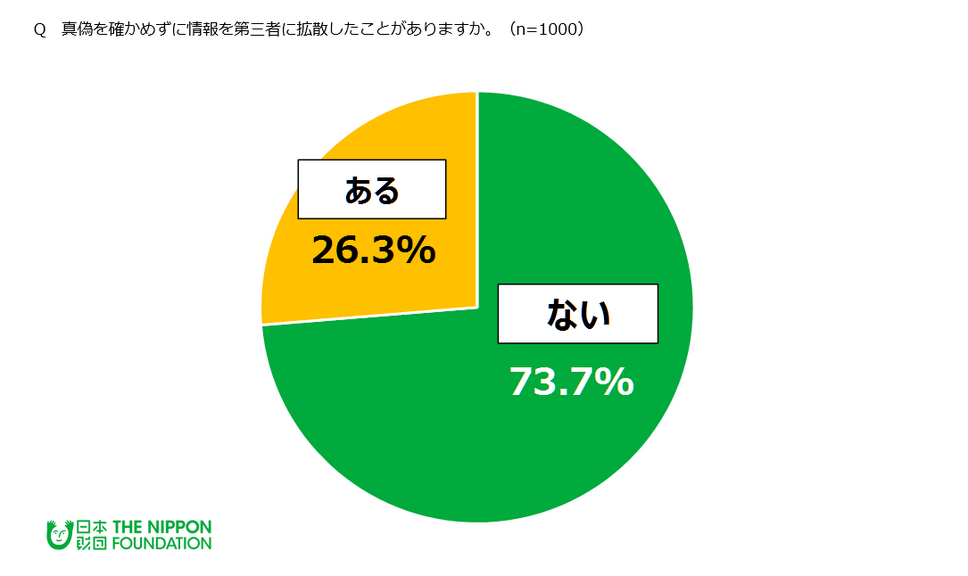

真偽を確かめずに情報を拡散したことがある人は26.3%

8割以上が、インターネット上の情報を虚偽だと感じたことがあると回答。 真偽を確かめずに情報を拡散したことがある人は26.3%でした。

真偽を確かめずに情報を拡散した理由は、「信憑性のある情報だと感じた」など、その情報を真実と思い込んでしまったという理由や、他の人と共有したい内容だった、拡散して手助けしたいと思ったなど善意から拡散した人が多数いました。一方、深い考えもなく情報を拡散したという回答もありました。

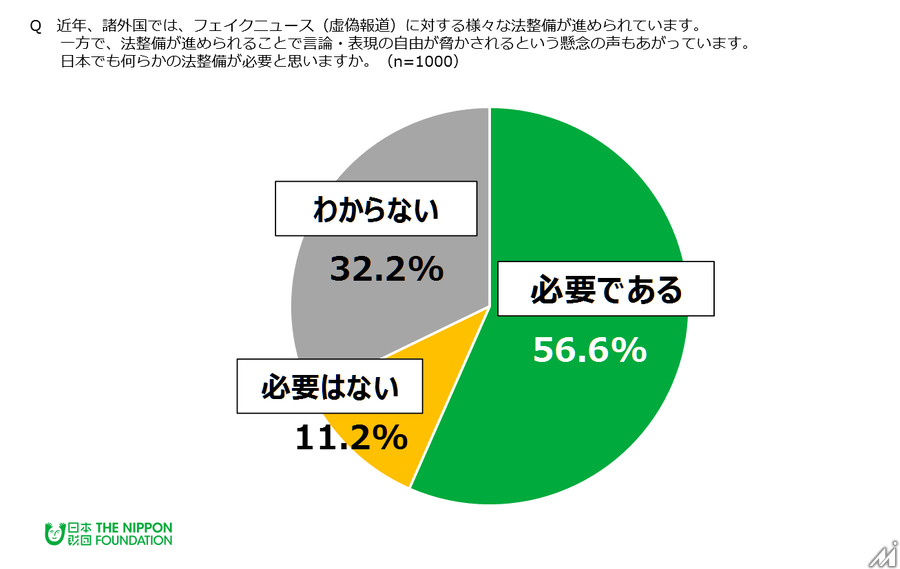

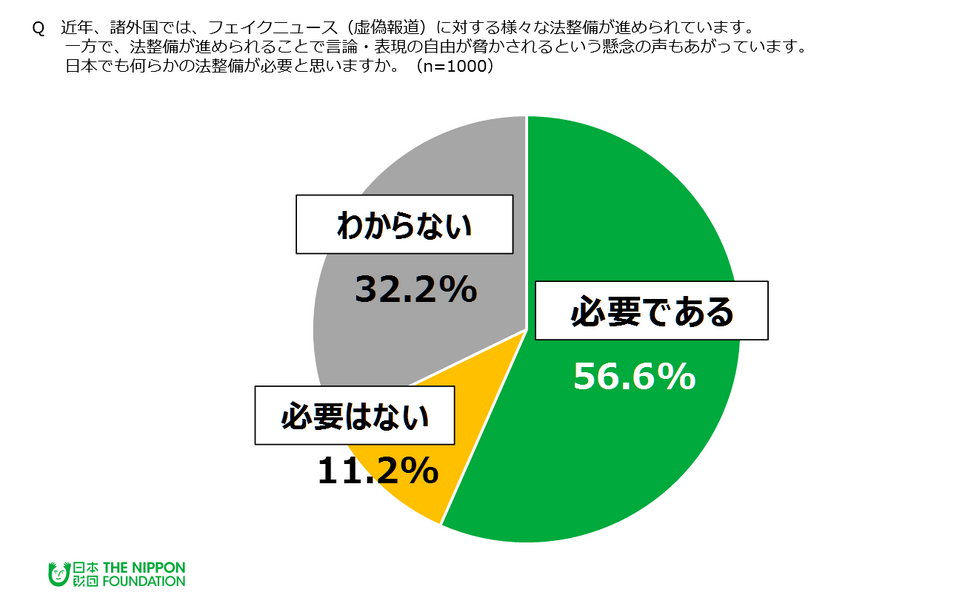

過半数がフェイクニュースに対する法整備は必要と回答

調査では、虚偽の報道で人権が侵害されることもある、社会が混乱したり、風評被害が起こりうるなど、フェイクニュースによって被害を受ける人のために罰則が必要という意見が多く挙がりました。一方、言論の自由が脅かされたり、情報規制されることを懸念する声もありました。