AIをメディアにどのように活用していくか、模索が始まっていますが、東洋経済新報社はいち早くサービスに組み込んで成功を収めています。Media Innovation Conference 2025で、同社 デジタルメディア局 メディアソリューション部 担当部長の高見一氏が「東洋経済新報社の AI への取り組み」と題して取り組みを披露しました。

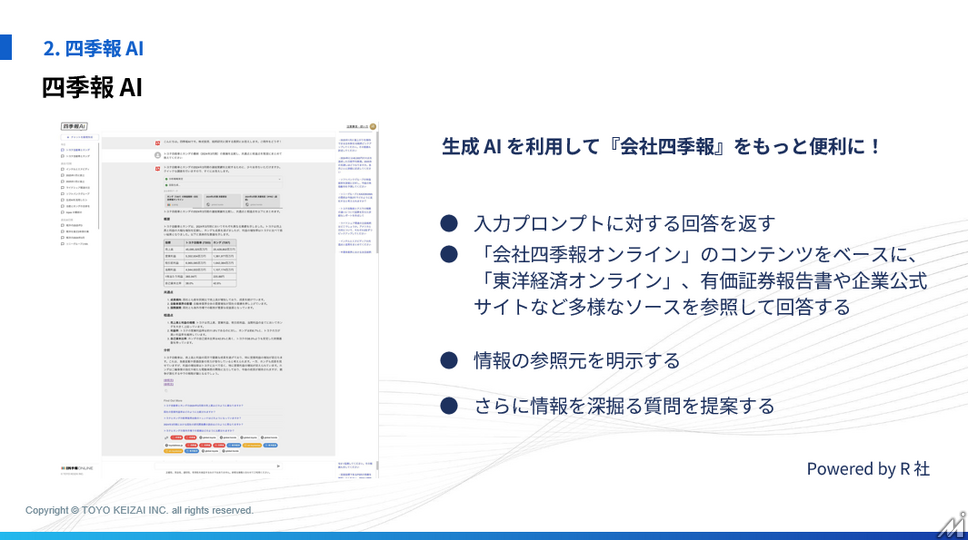

同社の取り組みの中核となっているのが、「四季報AI」です。このサービスは、ChatGPTが2022年11月に登場してからわずか8ヶ月という短期間で開発されました。この速さを可能にしたのは、いくつかの好条件が重なったためです。「会社四季報オンライン」という形で、AIに提供する情報が整理された形で既に存在していたこと、そしてAIを使った翻訳技術で知られるロゼッタ社と接点があったことが、開発を加速させました。

サービスは、「会社四季報オンライン」のデータを核としながら、「東洋経済オンライン」の記事、有価証券報告書、企業の公式情報、決算説明会資料など、多様なソースを組み合わせて回答を生成する仕組みとなっています。(月額5500円のプレミアムプランの中に含まれている)

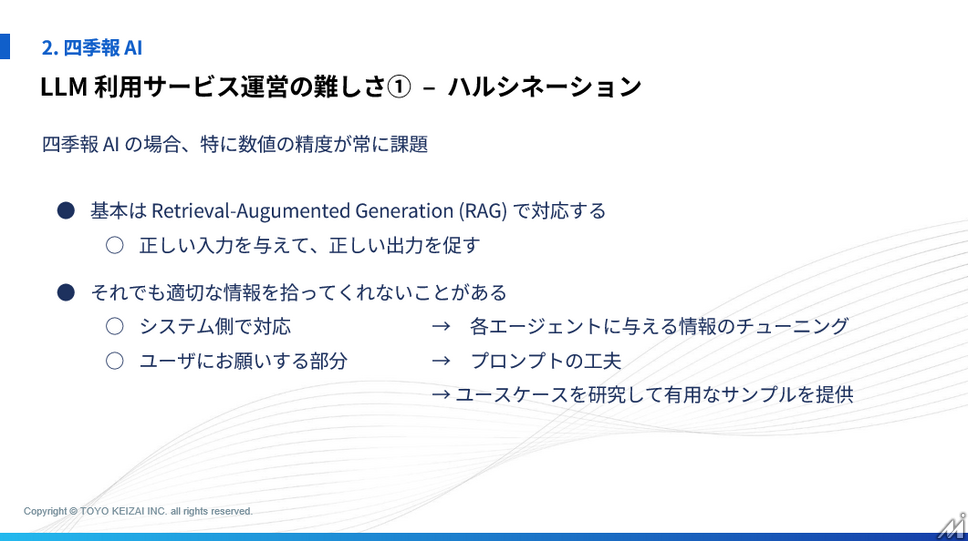

高見氏によれば、AIサービスの運営において直面した課題は主に三つあるといいます。まず最も重要なのがハルシネーション対策です。システム側での改善とユーザー側でのプロンプト工夫の両面からアプローチし、プロンプトログの分析を通じた継続的な改善を行っています。また、参照情報を明示することで信頼性を担保しています。

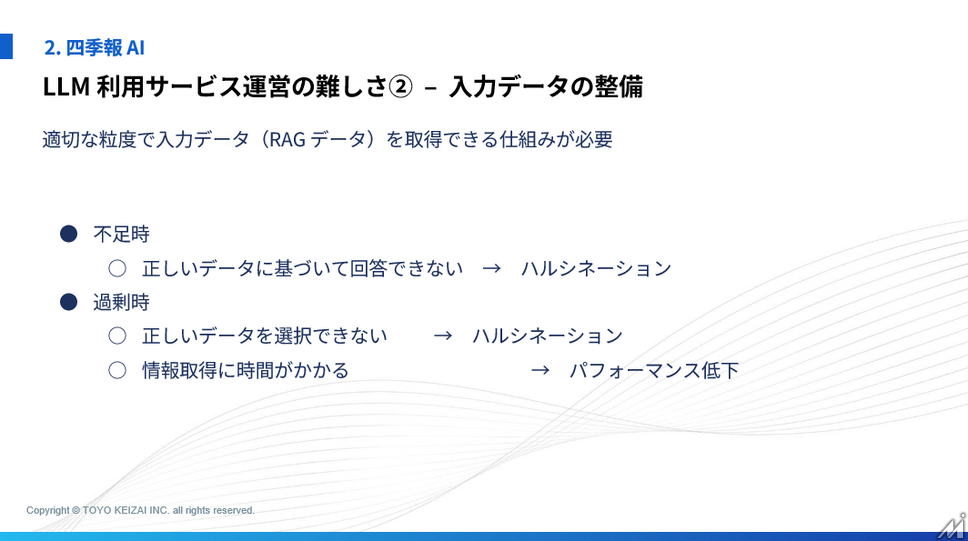

次に入力データの整備があります。データ量は少なすぎても多すぎても問題が発生するため、適正化が必要です。さらにデータの鮮度維持とパフォーマンスの両立も重要な課題となっています。

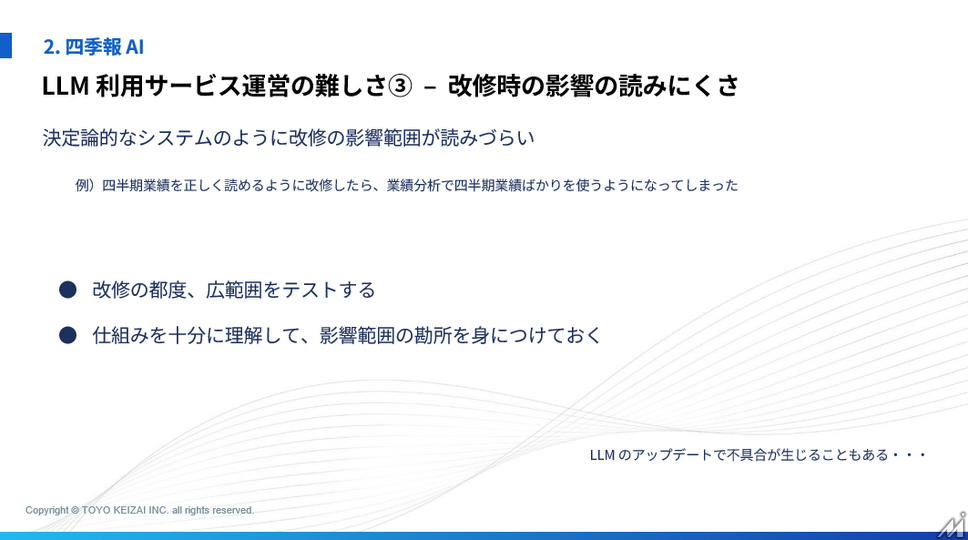

三つ目は改修時の影響範囲の把握です。AIの確率的な出力という特性により、一箇所の修正が予期せぬ影響を及ぼす可能性があります。テストケース作成には運営側の専門知識が必要で、開発会社と運営会社の密接な協力関係が不可欠となっています。

AI企業へのデータ販売も模索

自社サービスへの組み込みと共に同社が取り組んでいるのが、AI学習用データの販売です。これは日本の著作権法におけるAI学習目的での利用規定への「攻め」の対応として位置付けられています。高見氏は「無断利用を避けたければ、販売すればいい。それが利益侵害の明確な根拠になる」と説明します。日本の著作権法は学習について寛大な規定となっていますが、データ販売をビジネスとして確立しておけば、それを侵害するものとして戦う事が可能では、という解釈です。

ただし、この新しいビジネスには課題も存在します。提供後のデータ利用の管理、権利管理の複雑さ、アノテーションなど専門的な要求への対応が必要となります。これらの課題に対し、同社は画像管理の専門性を持つVisual Bankとの協力関係を構築し、解決を図っています。

「生成AIは結局、入力したものを出力するだけです。一次データをコントロールできれば、ビジネスは成立します」という高見氏の言葉は、メディア企業のAI戦略の本質と言えるでしょう。質の高い一次データの確保と管理、適切な対価での提供体制の構築、そしてパートナーシップを通じた専門性の補完が重要となるでしょう。

◆ ◆ ◆

130年の歴史を持つ同社の取り組みは、伝統的なメディア企業がいかにしてAI時代に適応していくかの重要なケーススタディとなっています。投資家向けサービスであるがゆえに、情報の正確性への要求は極めて高く、その中でAIをどう活用するか、まさに試行錯誤が続いています。この挑戦は、多くのメディア企業にとって貴重な参考事例となることでしょう。

講演アーカイブ

以下で会員限定で講演アーカイブを公開しています。