米国アカデミー賞公認、アジア最大級の国際短編映画祭ショートショート フィルムフェスティバル & アジア(SSFF & ASIA)は10月26日、秋の国際短編映画祭において開催した国際カンファレンス「AI と映画制作の未来:創造性・協働・倫理の探求」の模様を、アーカイブ映像として国内外に公開しました。

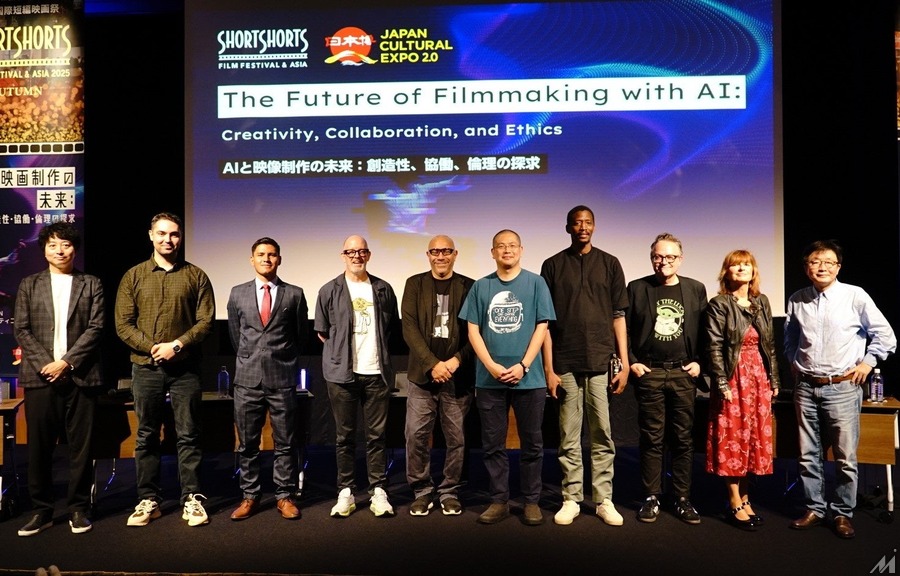

本カンファレンスは、令和7年度日本博2.0事業の一環として開催され、10カ国から映画監督、プロデューサー、研究者、業界リーダーが集結。AI技術が映画制作の現場にどのような変革をもたらしているのか、創造性や倫理、著作権の観点から活発な議論が交わされました。

AI作品応募が急増、新たな映像表現のジャンルとして確立へ

カンファレンスは、本映画祭エグゼクティブ・ディレクターの東野正剛氏によるSSFF & ASIAにおけるAI作品の現状説明からスタートしました。「海外からの応募は毎年約5,000作品にのぼり、近年ではAIを活用した映像作品の割合が急増している。2024年には約2%(112作品)だったAI活用作品が、2025年には約6%(275作品)に達した」と報告されました。

この数字は、AI技術を取り入れた作品応募が増加する中、AIシネマがもはや一過性の実験ではなく、新たな映像表現のジャンルとして確立されつつあることを示しています。本カンファレンスでは、「創造性と協働(Creativity & Collaboration)」「倫理と文化的責任(Ethics & Cultural Responsibility)」「AIシネマの未来(Future Vision of AI Cinema)」という3つのトピックについてディスカッションを繰り広げました。

日本の映画監督が語る「AIは対話の相手」

日本の映画監督、串田壮史氏(『ラストドリーム』)は、AI支援による短編制作について「言葉で人類の記憶を引き出す"対話の相手"であり、単なる道具を超えている」と語りました。同じく監督の山口ヒロキ氏(グランマレビト)は、「現時点ではAIは創作者の意図を可視化するアシスタントに近いが、将来的には真の共創者になり得る」と指摘しました。

両氏の発言は、AI技術が映画制作において単なる効率化ツールではなく、創造的なパートナーとしての可能性を持つことを示唆しています。特に串田氏の「対話の相手」という表現は、AIとの創作プロセスが一方的な指示ではなく、双方向のコミュニケーションであることを強調するものです。

ドイツからは3万回のプロンプトを重ねた制作事例

ドイツから参加した作曲家・映画監督のマルセル・バルゾッティ氏は、AI映画『Imperia』の制作工程を紹介しました。同氏は3万回を超えるプロンプトを重ねた過程を通じて「どんな技術を使っても、映画の核は物語である」と強調しました。共同脚本家のグンドゥラ・バルゾッティ=バスト氏は、脚本そのものの本質は変わらない一方でAI制作に特有の負荷があると述べ、「脚本づくり自体は実写とAIで大差ないが、プロンプトに入ると狙い通り出てこないので何度も書き直す必要がある」と話しました。

この事例は、AI映画制作における新たな課題を浮き彫りにしています。従来の映画制作では撮影や編集が主な反復作業でしたが、AI制作ではプロンプトの調整という新たな反復プロセスが生まれています。

フランスは歴史的視点から技術と創造の関係を提示

フランスのメディア・エグゼクティブ、アレクサンドル・ミシュラン氏は、「フランスではAIを文化的脅威と捉える議論もあるが、芸術史を振り返れば新技術は常に創造性を更新してきた」と述べ、技術と創造の関係を歴史的に捉える視点を提示しました。

この発言は、AI技術への懸念が新しいものではなく、写真や映画、デジタル技術の登場時にも同様の議論があったことを思い起こさせます。歴史的な視点から見れば、新技術は既存の表現を置き換えるのではなく、新たな表現の可能性を開くものであるという認識が共有されました。

制約の多い環境でAIが「盾」として機能

イランのテヘラン国際短編映画祭のプログラマーであるジャヴィッド・ソブハニ氏は、AIは「単なる道具とも共創者とも一言で言えない」としつつ、制約の多い環境ではAIが「盾のように不足する資源を補い、時にプロデューサーや共同脚本家の役割すら果たす」と述べました。

セネガルの映画監督ウセイン・デンベル・ソウ氏もまた、AIが制約を飛び越える可能性を強調し、「私たちの地域ではAIは産業を壊すものではなく新しい産業を作る力になる」と語り、AIがなければSFやファンタジーのような大規模VFX作品は現実的に不可能だったと振り返りました。

これらの発言は、AI技術が先進国と途上国の映画制作における格差を縮小する可能性を示唆しています。資金や人材が限られた環境でも、AIを活用することで高品質な映像表現が可能になるという点は、映画産業の民主化という観点から重要な意味を持ちます。

米国は制作期間の大幅短縮を予測

米国のダグラス・モンゴメリー氏(元ワーナー・ブラザーズ戦略アドバイザー)は、AIが協働と制作速度を押し上げる点を現実的に評価し、「AIは完璧ではなく人間を置き換えないが、毎日良くなっている」と述べたうえで、アニメ制作期間について「今後はわずかな短縮ではなく2~5倍規模で短縮される可能性がある」と展望を示しました。

この予測は、映画産業のビジネスモデルに大きな影響を与える可能性があります。制作期間の大幅な短縮は、コスト削減だけでなく、より多くの作品を市場に投入できることを意味し、コンテンツ供給の構造的変化をもたらす可能性があります。

メキシコと韓国は制度と倫理の課題を指摘

一方、メキシコの映画監督オスカー・パレス氏は、同国ではAI映画の普及がまだ限定的で制度も追いついていないと指摘し、「AIは創作ではなく道具だとみなされ、著作権制度が技術の進化に追随できていない」と警鐘を鳴らし、教育と倫理の重要性を訴えました。

韓国・富川国際ファンタスティック映画祭ディレクターのシン・チョル氏は、「毎朝のようにゲームチェンジャーが現れる」と急激な進化を指摘しつつ、「フルオート・クリエーションの方向に進むのは怖い。創作者の意図が失われるリスクがある」と懸念を示しました。しかし同時に、AIが若い創作者にとって「ジェームズ・キャメロンと同じスタートラインを与える」民主化の側面もあると述べ、今後は技術より創造性が勝負になると語りました。

これらの発言は、AI技術の急速な進化に対して、法制度や倫理的枠組みの整備が追いついていない現状を浮き彫りにしています。技術的可能性と社会的受容のバランスをどう取るかが、今後の重要な課題となることが示されました。

「AIは創造性を奪わず拡張する」との認識を共有

議論を通じて繰り返し共有されたのは、AIは人間の創造性を奪う存在ではなく、それを拡張する存在であるという認識です。SSFF & ASIA代表の別所哲也氏は挨拶で、「技術革新の時代にあっても、物語の力を祝福し続けることが私たちの使命だ」と述べ、会場全体が「人間とAIが共に創る次の映画時代」への期待を分かち合ったまま、セッションは盛況のうちに幕を閉じました。

本カンファレンスは、AI技術が映画制作にもたらす変革を多角的に検証する貴重な機会となりました。各国の映画人が直面する課題や可能性は異なりますが、AIを創造的なパートナーとして位置づけ、技術と人間の協働によって新たな映像表現を生み出していくという方向性では一致しています。

SSFF & ASIAは1999年の創立以来、短編映画という新しい映像ジャンルを日本に紹介し、2004年には米国アカデミー賞公認映画祭に認定されました。2018年にはグランプリ作品に「ジョージ・ルーカス アワード」の名が冠され、2019年からは優秀賞作品が翌年のアカデミー賞短編部門へのノミネート候補とされる権利を獲得しています。

今回のカンファレンスで示された知見は、映画産業だけでなく、AI技術を活用したコンテンツ制作全般に示唆を与えるものです。技術の進化と創造性の関係、倫理的課題への対応、制度整備の必要性など、今後のメディアビジネスが直面する課題が明確に浮き彫りになりました。AI技術が映像表現の可能性を広げる一方で、人間の創造性や物語の力が依然として中心にあるという認識は、持続可能なメディアビジネスを構築する上で重要な指針となるでしょう。