7月14日、ペイウォールやサブスクシステムを提供するZephrは、サブスク戦略におけるアンバンドリング、バンドリングそれぞれのメリットと具体的な戦略をレポートにまとめ、発表しました。サブスク登録しているにもかかわらず月に1度も購読をしないゾンビ購読者やサブスク市場の飽和を問題として提起し、アンバンドリングがどのようにしてその問題を解決できるかを紹介しています。また、旧来的なバンドリング手法のメリットも消滅していないことを強調し、新たな戦略として異業種とのコラボレーションを提案しています。最後に、両者のメリットを活かしつつ、パブリッシャーがサブスク業界で勝ち抜くための5つの戦略指針を述べています。

目次

アンバンドリングとそのメリット

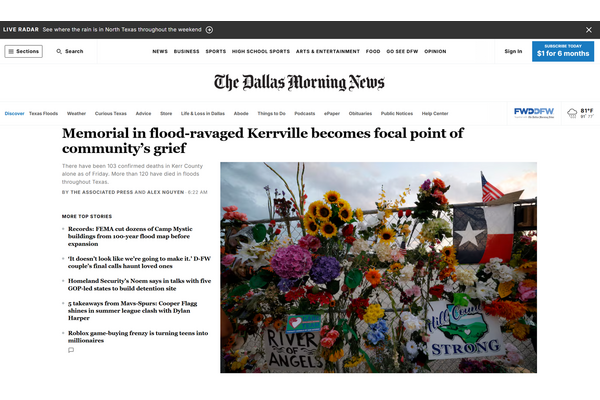

新型コロナウイルスによるパンデミックは、ニュースメディア業界におけるデジタル化を大きく促進し、米国人の90%近くがニュースのデジタル購読を行うまでになったと伝えられています。さらに、サブスク市場自体も急激に成長しており、2012年から2020年の間にサブスク収益総額は400%以上増加しているということです。

このような状況では、ニュースメディアは同業界だけでなく他業界とも飽和するサブスク市場で戦っていかなければならず、それに並行して購読者のゾンビ化にも対処しなければなりません。レポート著者は、新規購読者の獲得・維持やゾンビ化を防ぐためには、購読者に敏感に合わせたコンテンツのパーソナライズ化が必要不可欠であると語っています。