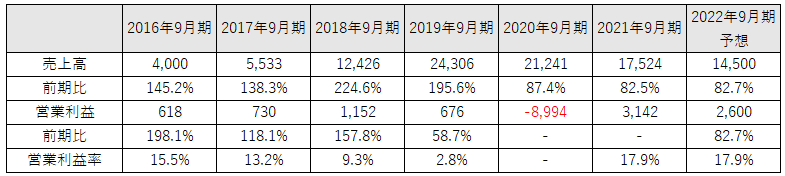

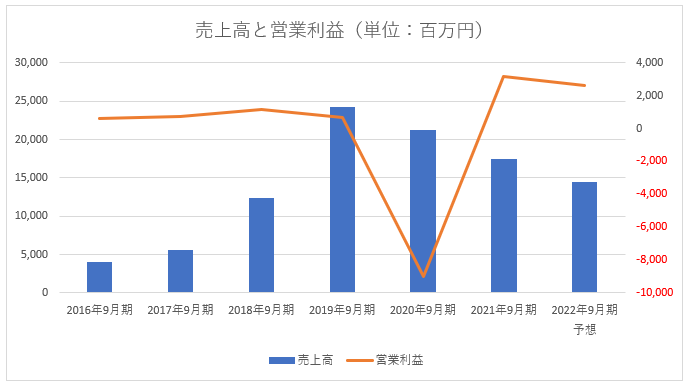

旅行プラットフォームを展開する株式会社エアトリの業績が急回復しています。2022年6月16日に2022年9月期の通期業績予想の上方修正を発表。売上高を従来予想の3.5%増となる145億円、営業利益を同30.0%増の26億円、純利益を同30.0%増の18億2,000万円に修正しました。

エアトリは2020年9月期に89億9,400万円の営業損失(前年同期は6億7,600万円の営業利益)を計上。しかし、2021年9月期には31億4,200万円の営業黒字化を実現していました。2022年9月期の営業利益はそこから17.3%減となるものの、営業利益率は17.9%で同水準となる見込みです。

本業で稼ぐ力を表す営業利益率は、業績好調だったコロナ前を大きく上回ります。

なぜ、エアトリは早期回復を実現できたのでしょうか?

■エアトリ業績推移(単位:百万円)

目次

債務超過寸前のエイチ・アイ・エス

大手旅行会社はコロナの痛手から全く立ち直っていません。株式会社エイチ・アイ・エスの2022年10月期第2四半期の営業損失は281億3,000万円。前年同期間の316億6,900万円と比較すると、やや損失の幅を縮小しているものの大赤字から抜け出せません。エイチ・アイ・エスは2022年4月末時点で自己資本比率が5.8%と債務超過寸前まで追い込まれています。

全国の近畿日本ツーリストを統括するKNT-CTホールディングス株式会社は、2022年3月期に営業損失を76億8,600万円(前年同期は270億8,200万円の営業損失)計上しています。KNT-CTホールディングスは2022年3月期において、個人旅行店舗を40か所、団体旅行支店を18か所、クラブツーリズムの旅行センターを9か所、本社事務所4社を閉鎖、縮小しました。大ナタを振るいましたが、依然として赤字が続いています。

エアトリが早期黒字化を実現できた背景には2つの要因があると考えられます。1つは早い段階で事業を多角化しており、旅行事業一極集中型のビジネスモデルを脱していたこと。もう1つは事業規模が比較的小さく、固定費が競合に比べて小さかったために経営の小回りを利かせやすかったことです。

分散投資でリスクヘッジ型のビジネスに

エアトリは3つの事業を展開してます。オンライン旅行事業、ITオフショア開発事業、投資事業です。ITオフショア事業はベトナムのホーチミンやハノイ、ダナンにてEコマース、Webソリューション、ゲーム開発などを請け負うもの。開発にかかる人件費を抑えたいという企業の要求に応えるサービスです。

エアトリはコーポレート・ベンチャー・キャピタルを持っています。2017年9月に子会社化したメディア運用会社株式会社まぐまぐは、2020年9月にジャスダック市場(現:グロース市場)に上場しています。このベンチャー・キャピタルが投資事業です。

■エアトリの出資先(一部)