Publishing Innovation Summit 2020で日本経済新聞社 執行役員 編集局ニュースエディター 論説委員の山崎浩志氏は「日経新聞のデジタルファーストへの取り組み」と題した講演を行いました。

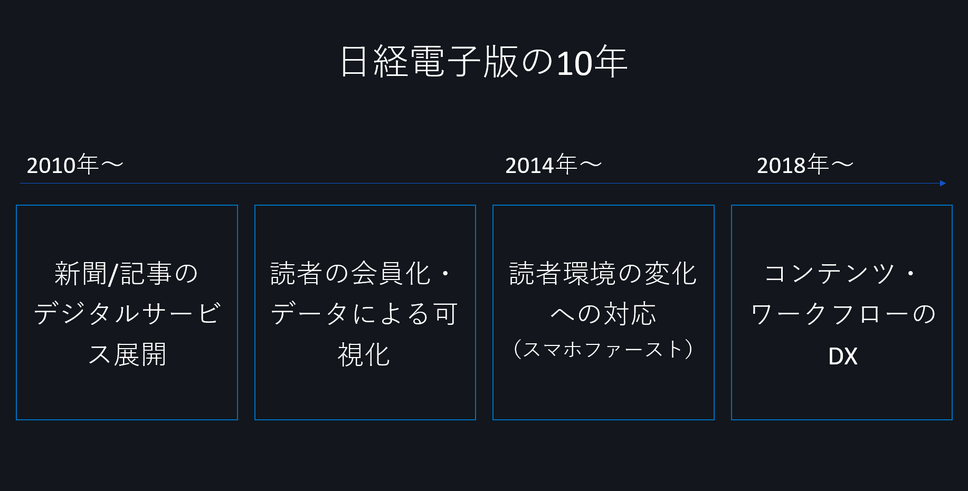

山崎氏は1876年に創刊し、145年になる日経新聞の歩みを振り返りながら、直近の10年間で今まで経験しなかったような巨大な変化、つまりデジタル化が一気に起きたと話しました。もともと経済の専門誌であり、株価や決算情報などデジタル的なコンテンツ処理に親和性があったとはいえ、日本の新聞社の中でも先陣を切ってデジタル化に舵を切りました。

2010年に創刊した「日経電子版」ですが、その裏には「今までと同じことをしていてはジリ貧だ」という強い危機感があったと山崎氏は語りました。デジタルファーストへの転換には「編集局は、蜂の巣をつついたような、全員が机からひっくり返るような葛藤があった」と振り返ります。

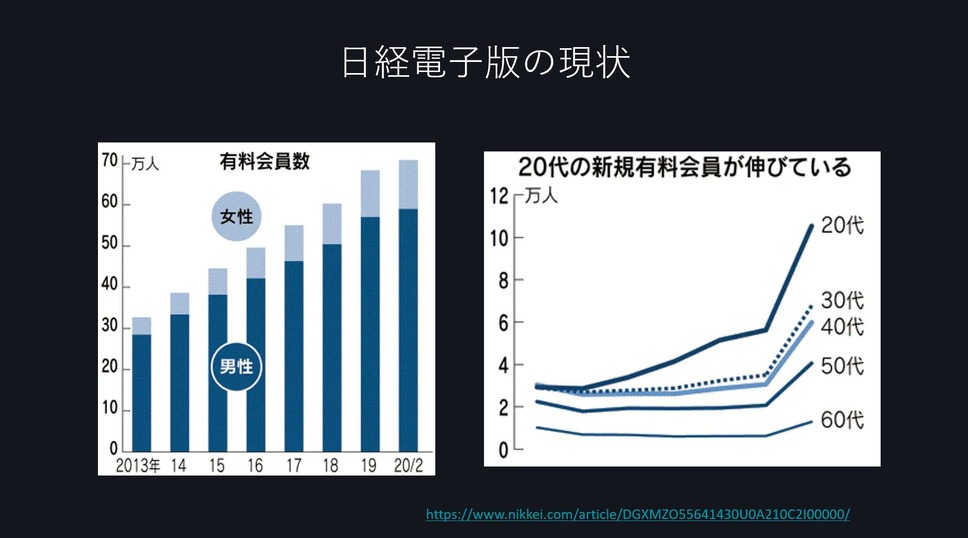

しかしその結果として「日経電子版」は単品で4000円を超える高単価なサービスであるにも関わらず、70万人以上が有料購読し、その数は安定的に増加を続けています。紙の発行部数は10年前の約300万から減少を続けていますが、電子版を合算すると約300万を保っているということで、見事なデジタルシフトを果たしたということが言えそうです。

また、読者層も40代、50代が中心だったのが、直近では20代の読者も増えているということで、デジタルになったことで新しい読者を獲得できているということもあるようです。

目次

デジタルファーストとはどういうことか?

このデジタルへの転換、講演名にもある「デジタルファースト」とは一体どういうことなのでしょうか? 一つ山崎氏が解説したのは「締め切りからの脱却」ということでした。新聞には朝刊と夕刊があり、それぞれの締め切りは、朝刊は午前1時過ぎ、夕刊は午後1時過ぎでした。デジタルファーストになるということは、この締め切りから離れることを意味します。

「私も締め切りで育ってきたのですが、締め切りは絶対に守らなきゃいけない、でも逆に言えば、締め切りまでは猶予があったということです。大きな事件があっても、締め切りに間に合えばOK。でも今は、30分で第一報を出して、その次に詳細を記した第二報、第三報を出して、紙にはその最終形が載る、という仕事のやり方になります」

また新聞社には「一面至上主義」というようなところがあったと山崎氏は振り返りますが、今はスクープであっても、紙の新聞が読者に届くまでに、ウェブやテレビで報道されてしまう可能性が大です。「社内でも大激論がありましたが、もう6年くらい前からは、締め切りに関わらず大きなニュースであってもどんどんデジタルで配信していこうと。まだ一面の意識は完全に払拭されたとは言えませんが、相当変わったと思います。昔ながらの新聞の美学みたいなものをどうやって捨てるか、これがデジタルファーストへの取り組みそのものではないかと個人的には考えています」

新聞づくりはよりチーム戦に、評価軸も変わる

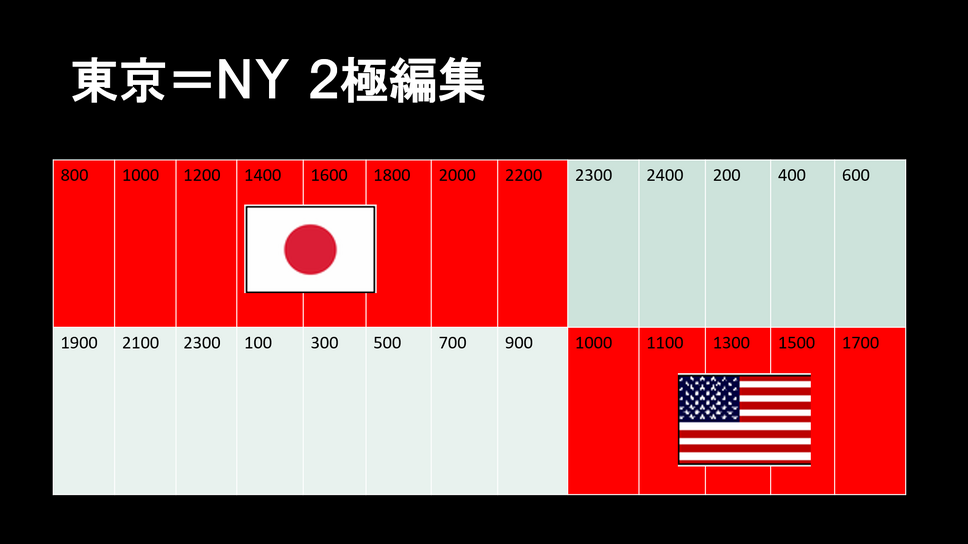

締め切り時間がなくなったということは、24時間、重大なニュースがあれば届けていかなければならないということを意味します。この点について、日経新聞では東京とニューヨークで分担することで実現をしているそうです。

「電子版の編集業務は、23時以降は全てニューヨークに任せています。例えば、早朝に北朝鮮がミサイル実験をしたとすると、ニューヨークで記事を作って、メールを書いて読者に届けます。これが九州で起こった地震でも、北海道で起こった鉄道事故でも同様です。朝になると早番の東京のスタッフが引き継ぐことになります」

山崎氏は働き方の転換であると同時に、新聞の作り方が、よりチーム戦になってきた現れではないかと指摘しました。

「記事でも、記者がとくダネを持ってくるのが一番偉いという価値観から、デザイナーやデータサイエンティストと協力して価値あるコンテンツを作り上げていくのが重要だという方向になってきました。評価軸もスクープよりも、どれだけ読まれて、読者に評価されたのか、最後まで読まれたのか、Twitterで拡散されたのか、あるいは有料読者を何人獲得できたのか、そういうことが重視されるようになってきました」

この転換は劇的なものである一方、「その昔は、町中に新聞が張り出されて、それを皆が囲って議論をするような時代もあった」と山崎氏は述べ、記者が一方的に記事を出すのではなく、求められるコンテンツ、求められる時間、求められるクオリティを一つ一つ検証しながら読者に向き合うやり方が求められているのではないかと話しました。

新聞も作っている新聞社に

最後に紹介されたのはビジュアルデータを使った取り組みなどコンテンツの進化です。ビジュアルデータではデザイナーとエンジニアで専門のチームを作って、2チームを競い合わせるような形で5年ほどかけてモノにしてきたと振り返りました。最初は小規模なものも制作に1ヶ月近くかかっていたのが、今では数日で作れるようになってきたそうです。他にもデータジャーナリズム(調査報道)やニュースレターの充実など、コンテンツ面で様々なトライがされています。

「本当に色々なトライアルをしています。ただ、社内では『10個やって1個定着するくらいでいいんじゃないの?』という風に話しています。これも紙の時代にはできなかった発想ではないかと思います」

最後に山崎氏は「『日経新聞はデジタルが有名』という風に徐々になれてきていると思っていますが、新聞を再発明し、将来的には『あそこは新聞も作っている』というくらいの存在になれたらいいなと思っています」と話し、講演を締め括りました。

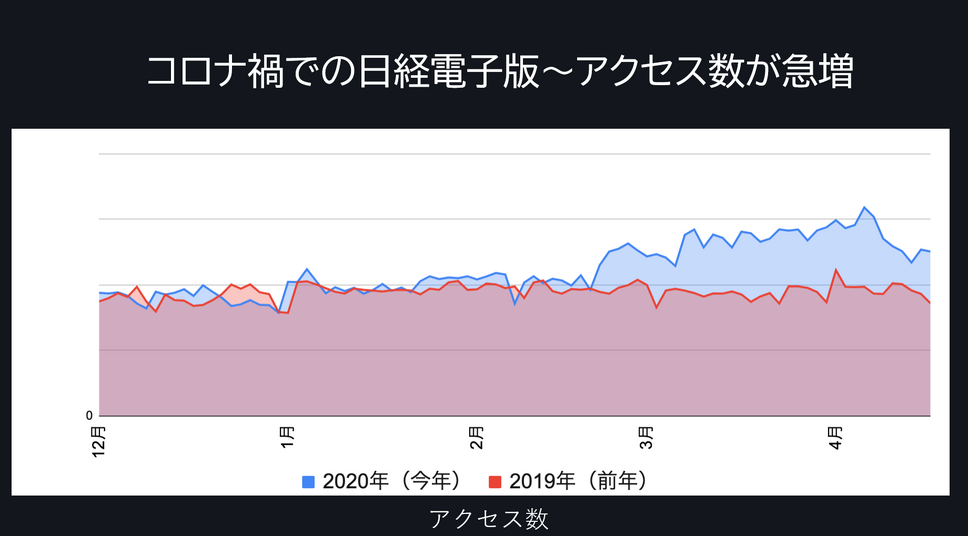

新型コロナウイルスの感染拡大期にも大きくアクセス数を伸ばしたという「日経電子版」。有料で良質で信頼できるコンテンツを届けていくという挑戦に今後も注目したいところです。