株式会社PLAN-Bマーケティングパートナーズが実施した「生成AIツール利用実態調査2025」により、AI利用者の行動パターンに大きな変化が起きていることが明らかになりました。

半数以上がツールを使い分ける時代へ

調査対象となった全国10代~60代の就業者484名のうち、53.3%が目的や環境に応じて複数の生成AIツールを使い分けていることが判明しました。年代別では、10~30代で約6割が「複数利用」と回答しており、若年層ほど目的に応じたAIの切り替えが一般化していることが分かります。

使い分けの理由として、「目的や作業内容によって使い分けている」が50.0%、「作業環境や状況によって使い分けている」が19.4%、「どちらもある」が29.8%となっており、単なる併用ではなく、シーンごとの最適ツールを選ぶ意識が浸透していることがうかがえます。

シーン別利用傾向が明確に分化

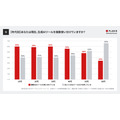

シーン別の利用状況を分析すると、いずれの場面でもChatGPTが最多となりましたが、2位以下では明確な特徴が現れました。「製品やサービスの比較・検討」「プライベートな質問・雑談」ではGemini、「調べもの・情報収集」ではAIモード、「専門用語の理解や文章の要約」「レポート・表・グラフなどの作成」ではCopilotが比較的高い利用率を示しています。

この結果は、「ユーザーのタスクに応じて、主に参照されるAIが異なる」という極めて重要な事実を示しています。例えば、企業が「調べもの」段階のユーザー接点としてCopilot上の情報を最適化していても、「比較・検討」フェーズで主戦場となるGemini上で不利なブランド認識が形成されていれば、最終的な購買には繋がりません。

日常生活への深い浸透

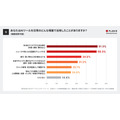

AIツールの活用シーンでは、「生活のアイデアや工夫を探す(料理・掃除・節約など)」が51.3%で最多となり、次いで「ニュースや気になる話題をチェックする」が50.3%、「旅行・買い物などの計画を立てる」が34.9%でした。

特に「生活のアイデア」や「ニュースチェック」など日常行動に密接した領域での利用が多いことから、生成AIが「調べる」だけでなく「日々の判断や行動を支える存在」として浸透しつつあることが分かります。また、「お金やキャリアの相談」や「悩み相談」など、より個人的・内面的なテーマでの活用も一定数見られ、AIとの心理的距離が着実に縮まってきている様子もうかがえました。

企業マーケティングへの影響

今回の調査結果は、企業のマーケティング戦略に重要な示唆を与えています。ユーザーが目的に応じてAIを使い分けるようになることで、情報の取得経路や意思決定のプロセスも、AIの介在によって徐々に多層化しつつあります。

こうした変化は、企業がこれまで築いてきた顧客接点やブランドの伝わり方にも影響を与え始めており、「従来のマーケティング効果が発揮しづらくなる」可能性も示唆されます。ユーザーが目的に応じてAIを使い分けるようになることで(=顧客接点の分散)、自社ブランドが各AI上でどう語られているかを把握・管理することが難しくなる「ブランド認知のブラックボックス化」が急速に進んでいると考えられます。

新たな機会への対応

一方で、こうした変化は「リスク」であると同時に「大きな機会」でもあります。AIの回答傾向を分析し、自社に有利な情報やブランド評価が生成されるよう積極的に働きかけることで、競合他社に先駆けて「AIが推奨するブランド」としての地位を確立できる可能性を秘めています。

このような中で機会を最大化するためには、まず、AI上のブランド認知の「現在地」を正確に把握することが重要です。憶測や感覚でAI対策(LLMO/GEO)に着手しても、施策の焦点が定まらず、リソースの無駄になってしまう可能性もあります。

まずは、ChatGPT、Gemini、Copilotといった主要なAIが、自社および競合のブランドをどのように認識し、ユーザーに推奨しているかをデータに基づいて定量的に「可視化」すること。この「ブラックボックス」の解明こそが、戦略の起点になるといえるでしょう。

PLAN-Bマーケティングパートナーズでは、こうしたAI活用構造の変化を正しく理解し、企業がより戦略的および効果的にAI時代の情報発信・ブランド戦略を設計できるよう支援しています。主要な生成AIにおけるブランドの認識状況を調査・分析し、生成AIが「頻繁に、目立つかたちで、肯定的に」自社ブランドをユーザーに推奨してくれる状態を目指す企業を支援します。