MIの6月特集「メディアのサブスクリプション戦略2020」では、メディアの新しいビジネスモデルとして世界的にチャレンジが続くサブスクリプションについて取り上げます。6月30日(火)にはオンラインセミナーも開催。サブスクリプションに挑戦するメディアの話を直接聞けるチャンスです。ぜひご参加ください。

サブスクリプションプラットフォームを提供する米国のPIANO Softwareと、データマネジメントプラットフォーム(DMP)を提供するノルウェーのCXENSEが2019年10月に経営統合しました。どちらもメディアに特化したプロダクトに特徴があり、特にCXENSEは以前から日本法人が活動していたこともあり、日本のパブリッシャーでも多数の採用実績があります。

PIANO Japan株式会社(2月にシーセンス株式会社から社名変更)の江川亮一代表取締役は「統合によってメディアがユーザーと関係を構築するサポートを統合的に行うプラットフォームを提供できるようになった」と話します。同社のプロダクトが実現するもの、メディアが向かうべき方向性について江川氏にお話を聞きました。

1997年に日本オラクル株式会社に入社。コンサルタントとして大手企業向けウェブシステム構築やERP導入に従事。 その後、日本IBMを経て検索エンジン大手のオートノミー、ファストサーチ&トランスファーにてディレクターとして数々の著名ウェブサイトでの検索・レコメンデーション導入を担当。 2010年、オンライン・メディア企業向けに収益の最大化・ユーザエクスペリエンス向上ソリューションをクラウドで提供するシーセンスの立ち上げに参画。昨年10月に米国PIANO社との買収合併に伴い、2020年2月よりPIANO Japan株式会社の代表取締役社長に就任。

―――PianoとCXENSEが統合する事でどういった事が実現したのでしょうか?

江川: プロダクトは非常に補完的で、理想的な組み合わせだったと思います。元々匿名ユーザーを可視化しようとしてきたCXENSEと、登録ユーザーのエンゲージメントを高める事を目指してきたPianoが統合することによって、お客様の情報を統合的に管理するCDP(カスタマーデータプラットフォーム)を提供できるようになりました。また、マーケティングオートメーション(MA)や接客ツールの機能も提供できるようになり、メディアとユーザーの関係構築を包括的にサポートできる唯一のベンダーになったと思っています。

営業拠点もこれまでにもPiano社は米国中心でしたが、CXENSE社は日本やアジア、欧州にも拠点や顧客がおりましたので、統合により補完関係を構築することができました。また社員数も統合後に350名規模になりましたし、世界中の主要なパブリッシャーをお客様として抱える事になりました。今では世界中で、毎月20万人以上の新規サブスクリプション会員を獲得するプラットフォームになりました。今後も、メディアが必要とする機能を拡充するための買収戦略も含めてCEOのTrevor Kaufmanと話を進めています。

―――両社のプロダクトはどのように整理されたのでしょうか?

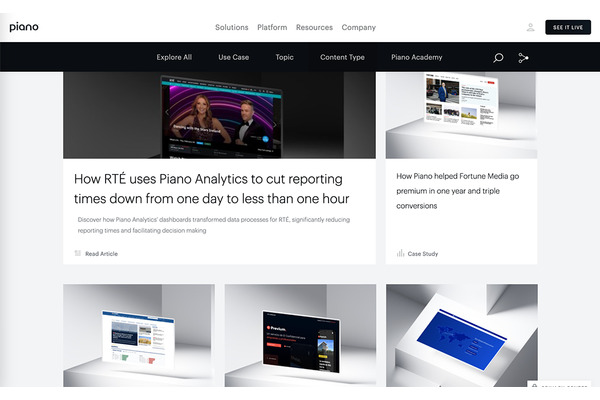

CXENSEのプロダクトは全てPianoブランドにリニューアルして、管理画面のデザインなどもPianoスタイルに順次変更がされています。補完的なプロダクトでしたので、統廃合は特になく、純粋にお手伝いできる領域が増えたという事になります。

主に元々のPianoに存在したユーザーのエンゲージメントを向上させていく「piano composer」(ウェブ施策)、「piano esp」(パーソナライズメール配信)、「piano id」(ID管理、顧客管理)、「piano vx」(サブスク管理、決済管理)といったプロダクトに、元々CXENSEが得意としてきたデータをマネジメントするための「piano dmp」(DMP)、「piano dmp For Advertising」(デモグラ拡張)、「pianp LTx」(AIによる確度のスコアリング)、「piano Insight」(分析ダッシュボード)といったプロダクトが存在します。

これらのプロダクトを一気通貫で提供できるようになって、会社としてはパブリッシャーのデジタルトランスフォーメーション(DX)を包括的にサポートする「Digital Business Platform」を標榜しています。DXの本質は顧客を知り、その顧客に最適な商品を届けて、エンゲージメントを高める事で、結果として囲い込む事だと思っており、単純にサブスクリプションを獲得する事がゴールではありません。ここをサポートするプラットフォームを提供していければと思っています。

―――直近でPianoとして力を入れているのはどういった領域でしょうか?

昨年10月の経営統合以降は両社のプロダクトを整理して統合を強化していくことに取り組んできましたが、既存のプロダクトも積極的にアップデートを続けています。

例えば” Frictionless”は一つのキーワードになっています。”friction”は摩擦や抵抗という意味で、メディアとユーザーが繋がる上での障壁をなるべく小さくしようということです。例えば、メールアドレスを使ったユーザー登録や、決済のためのクレジットカード番号の入力は”friction”の代表的な例です。ECで言えば”カゴ落ち”のような事はメディアでも当然起こります。

これに対してPianoでは、独自のIDを利用するだけでなく、Google、Facebook、Twitterなどの外部認証を利用できるようにすることで登録のハードルを下げてきました。直近ではApple IDも利用可能になりました。また、決済の部分でもApple Payの決済を利用することでユーザ登録なしでサブスクリプションを実現することが出来るようになりました。また、パスワードを用いないユーザ登録と決済についてもまもなく提供可能となります。

―――サードパーティクッキーの利用が制限されつつありますが、こうした事への対応はいかがでしょうか?

サードパーティクッキーの利用制限やプライバシー保護の流れは、ユーザーとの直接接点を持っているメディアにとってはチャンスだと思います。PianoではGDPRやCCPAにも準拠した同意管理(コンセントマネジメント)機能を持っていて、同意を得て収集するゼロパーティデータや、直接一次情報として取得するファーストパーティデータを活用してユーザーのエンゲージメント向上に利用する事ができます。

サードパーティクッキーによってターゲティングが出来なくなることで運用型広告の収益性にも悪影響が出ると見られますが、piano DMPで収集したユーザーデータを活用して媒体社が独自にセグメント設計を行い、高単価で広告を販売するという取り組みも弊社のお客様で始まっております。

目次