株式会社はちのす制作が2025年7月に実施した生成AIの認知および業務利用に関する調査で、企業における生成AI活用の実態が明らかになりました。

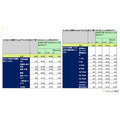

調査結果によると、業務で生成AIを使って「調べ物」をしたことがある人は全体の34.2%でした。しかし、役職別に見ると興味深い傾向が浮かび上がります。

一般社員・スタッフでは29.0%にとどまる一方、係長以上では53.1%、課長では66.8%、部長・次長では67.8%と、役職が上がるほど生成AIの活用率が高くなっています。企業の意思決定層ほど、新しい技術を積極的に業務に取り入れている実態が明らかになりました。

企業規模との相関も見られ、従業員1,000名以上の大企業では47.1%が生成AIで調べ物をしたことがあると回答し、全体平均の34.2%を大きく上回りました。300名以上の企業はいずれも4割を超えており、企業規模が大きくなるほど生成AIの活用が進んでいます。

BtoB領域で「入口」として定着

特に注目すべきは、新しいツールやサービスの導入を検討する際の情報収集手段として、27.1%が「生成AIを使用する」と回答した点です。これは、ChatGPTなどの生成AIがBtoB領域における検討行動の「入口」として定着し始めていることを示しています。

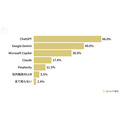

使用ツールでは、ChatGPTが圧倒的な支持を集めています。業務で調べ物をする際に使用するツールとして66.0%が選択し、「最もよく使う生成AI」としても55.0%で首位となりました。次いでGoogle Gemini(49.0%)、Microsoft Copilot(36.9%)が続きます。

一方で、社内独自のLLMを使用している層も5.5%存在し、企業によっては専用モデルの導入も進みつつある兆しが見られました。

検索エンジンとの使い分けが鮮明に

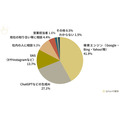

新しい業務ツールやサービスの導入を検討する際、最初の情報収集手段として最も多く選ばれたのは「検索エンジン」(41.9%)でした。依然としてGoogleなどを起点にリサーチを始める傾向は強く、情報網羅性や信頼感が評価されています。

検索エンジンを選ぶ理由として最も多かったのは「検索に慣れている」(50.2%)で、実務における習慣として定着している様子がうかがえます。その他にも「検索結果が幅広く出る」(40.6%)、「公式情報にたどり着ける」(34.5%)、「出典元が確認できる」(29.3%)といった情報の網羅性・信頼性に関わる理由が上位に並びました。

一方、生成AIを最初に使う理由では「検索より早く済むことが多い」「自分で探すより楽だから」(いずれも39.2%)が最多となり、UX上の利便性が評価されています。続いて「まとまった情報がすぐに得られる」(37.2%)、「中立的な説明が得られる」(35.1%)、「要約や比較をしてくれる」(34.5%)といった、生成AIならではの編集済み・構造化済みの情報を好む傾向も読み取れます。

補完的行動が一般化

重要な発見は、生成AIの回答をそのまま鵜呑みにする人はごく少数であり、調査対象者の57.0%が検索エンジンで検索し直す、50.3%がSNSでレビューを確認するなど、補完的行動が一般化していることです。

生成AIでは不十分とされる情報も明確で、特に「企業名や実績」(42.6%)、「ネガティブな口コミ」(37.8%)、「価格・契約詳細」(36.0%)といった具体的・信頼性を要する情報は別手段で再調査されている実態が浮き彫りになりました。

生成AIの活用が検討フェーズに影響を与えていることも明らかで、「回答を見て検討対象が増えた/決め手になったことがある」と答えた人は全体の93.0%に上ります。

SEO・オウンドメディア戦略への示唆

今回の調査結果は、SEOやオウンドメディア戦略にも大きなインパクトを与えます。従来の「Google検索の上位に出す」だけでなく、「AIの回答に自社が含まれるかどうか」もブランディングの指標となりつつあります。

しかし、再検索されるのは「具体性」や「実在性」にまつわる情報であることから、一般的なSEOコンテンツでは対応できない領域が存在します。今後は、自社の強みや差別化ポイント、実際の事例やユースケース、特定業界・ターゲット向けにカスタマイズされた情報といった「自社にしか出せない言葉」を内包するコンテンツの重要性が高まるでしょう。

生成AIが「第一の情報収集手段」として存在感を増している一方で、そこから生まれる行動やニーズは決して単純ではありません。「ChatGPTが教えてくれたからこの会社を知った」というブランド認知のプロセスが一般化していく中で、企業のコンテンツ戦略も新たな局面を迎えています。