「ほぼ日刊イトイ新聞」を運営する株式会社ほぼ日が、主力となる手帳販売ビジネスからの大転換を水面下で進めています。

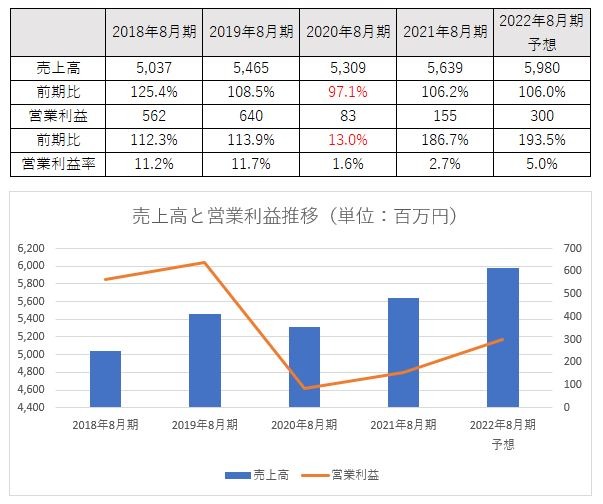

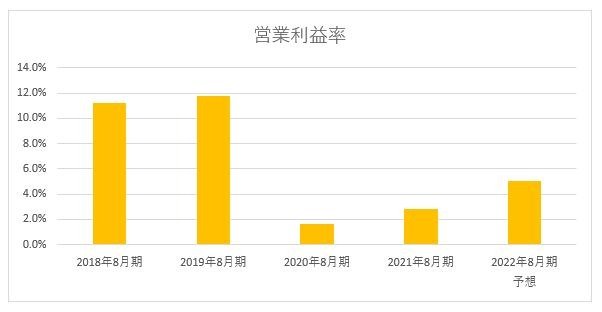

2021年8月期の売上高は前期比6.2%増の56億3,900万円、営業利益は86.7%増の1億5,500万円となり、コロナ禍で減収減益となった2020年8月期からの復活が鮮明になりました。しかし、ポイントはコロナ前の11%超という驚異的な営業利益率から3%以下の水準まで落ち込んだことです。

■ほぼ日業績推移(単位:百万円)

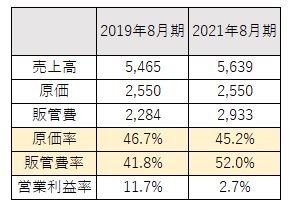

2022年8月期には営業利益率が5%程度まで戻る見込みですが、2桁の水準には程遠い状態です。ほぼ日の営業利益率が低下した要因は、販管費率の上昇です。2019年8月期と比較して、2021年8月期はおよそ10ポイント高くなっています。

■原価と販管費(単位:百万円)

ほぼ日は手帳の直販比率を引き上げることにより、原価率は1.5ポイント低減することに成功しています。しかし、固定費が中心の販管費が膨らみました。販管費が増加した要因はどこにあるのでしょうか?また、この状態から抜け出すための戦略として、どのような青写真を描いているのでしょうか?

目次

手帳の売上不振に影響した3つの要因

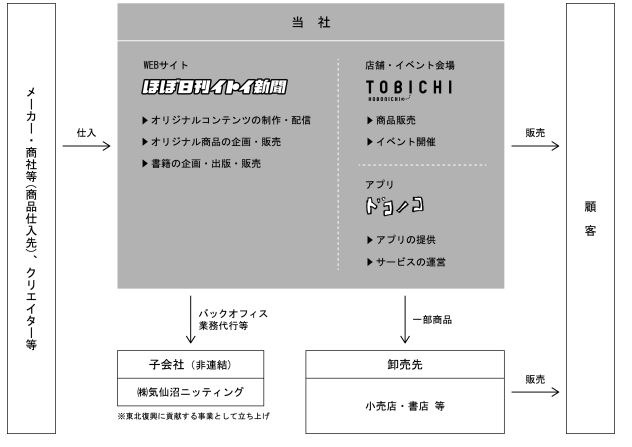

ほぼ日のビジネスモデルは非常に単純です。Webメディア「ほぼ日刊イトイ新聞」を運営し、メーカーなどから仕入れた商品を紹介して販売します。販路は2つに分かれています。メディアに内包されるECサイトにて顧客に販売するものと、書籍や小売店などへの卸販売です。

■ほぼ日の事業系統図

ほぼ日は店舗や展示会などで販促のためのイベントを開催しており、それが商品PRにも繋がっています。主力となる商材は「ほぼ日手帳」です。会社全体の売上高の半分以上を支えています。しかし、この手帳の売上高はコロナを境として減少に転じました。