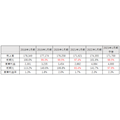

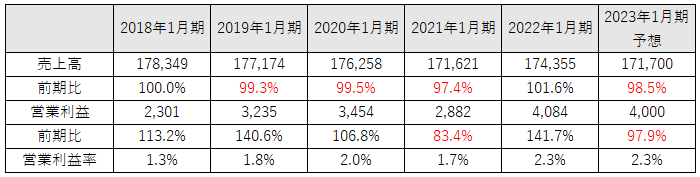

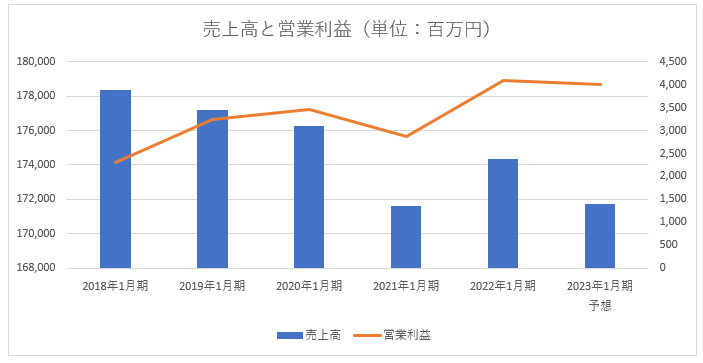

都市部の大型書店「MARUZEN」や「ジュンク堂書店」を運営する丸善CHIホールディングス株式会社の2022年1月期の売上高は前期比1.6%増の1,743億5,500万円、営業利益は前期比41.7%増の40億8,400万円となりました。新型コロナウイルス感染拡大で書店への客足が途絶え、売上高を大きく落とした2021年1月期から業績は回復しました。特に営業利益率の改善が著しく、2022年1月期は2.3%。コロナ前の2020年1月期の2.0%を上回りました。

■丸善CHIホールディングス業績推移(単位:百万円)

丸善は大きく5つの事業展開をしています。図書館のデータベースや電子図書館サービスを提供する「文教市場販売事業」、書籍を書店とインターネットで販売する「店舗・ネット販売事業」、図書館の運営受託を行う「図書館サポート事業」、専門書や児童書などを出版する「出版事業」、主に書店の設計デザインなどを行う「その他事業」です。

消費者に馴染み深い店舗・ネット販売事業の2022年1月期の営業利益率0.4%で、三洋堂の3.0%、文教堂の1.9%と比較すると極めて低い水準です。丸善の書店事業は収益性が低下しており、長期的に縮小することは目に見えています。市場の成長余力と事業としての利益率が高いのが図書館サポート事業です。この記事では、丸善の事業別の収益性を解説した後、図書館の運営受託がいかに期待の持てる分野なのかを解説します。

目次

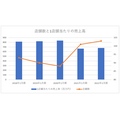

5%のペースで成長する図書館サポート

売上高を事業別に見ると、店舗・ネット販売事業が全体の40.0%を占めており、主力事業となっていることがわかります。ただし、グラフを見るとわかる通り(店舗・ネット販売事業は橙色)、コロナ前の2021年1月期までは微減が続いており、コロナ禍の2021年1月期にこの事業は9.2%の減少に見舞われます。2022年1月期に4.2%の増加に転じましたが、2020年1月の水準は回復していません。