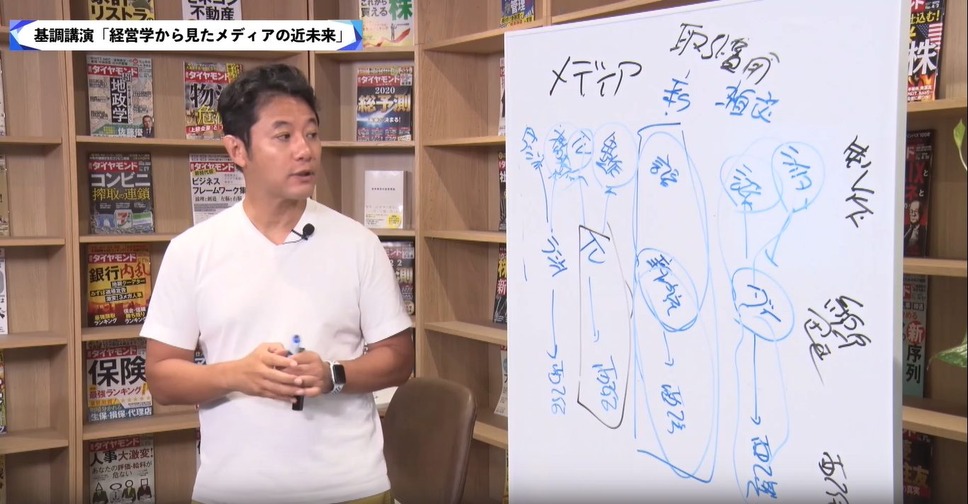

ダイヤモンド編集部は6月28日、デジタル限定のサブスクリプション、ダイヤモンド・プレミアムのサービス開始3周年を記念して、「伝統メディアのサブスク革命」と題したオンラインイベントを開催しました。基調講演では、早稲田大学大学院経営管理研究科(ビジネススクール)教授の入山章栄氏が、「経営学から見たメディアの近未来」と題して話しました。

入山氏はまず、媒介としてのメディアを「水平」と「垂直」の二種類に大別しました。水平型のメディアでは、人による口伝を最小単位としており、他の人や会社がどうしたといったゴシップがやり取りされます。一方、垂直型のメディアは、現在ではマスメディアが該当します。垂直型のメディアでは、発信者が同一の情報を多数の人に伝達するという形式をとり、古くは古代ローマ時代にカエサルが木の立て札というメディアを用いて、領内にお触れとして周知したところから始まります。その後、15世紀にグーテンベルクによる活版印刷術の発明や20世紀初頭のラジオの発明などの技術革新によって、より幅広い層に多くの情報を伝達できるマスメディアとして発展してきました。

そうした歴史をたどりながら発展してきたテレビ・ラジオ・新聞・雑誌の四媒体ですが、それらは日本国内において同じ特徴を持っていると入山氏は述べていました。これらのメディアは、「制作」から「編集・企画」、「配信」に至るまでの三つの機能が内製化された垂直統合モデルが長年取られ続けてきました。

特に一番強固なのが新聞で、編集局に記者を抱え戸別配達網を有することで三つの機能をすべて内製化しています。これは、新聞が日刊で最新ニュースを出し続けるために、外部の記者や編集者、印刷・運送業者とやり取りする際に発生する「取引費用」を節約する必要があるからだと入山氏は分析しています。

一方、雑誌では、「編集・企画」と「配信」はある程度内製化されているものの、「制作」においては外部のライターに依頼するなど外製化することが増えてきています。これは、新聞と違い、発行の頻度が長いので、外部との調整にコストがかけられるためとしています。

さらに、テレビ・ラジオになると法的規制により、「配信」の領域を完全に独占している一方、「制作」の領域においては、テレビでは制作会社、ラジオでは構成作家にある程度外注しています。こうした垂直統合システムは、人々に情報を届けるのに膨大なコストがかかること、政府の許認可が必要であったことなどから、戦後一貫して維持され続けてきました。