有名雑誌の休刊や廃刊が止まりません。

太陽図書グループの「MEN’S KNUCKLE(メンズナックル)」が2022年7月25日発売の9月号で休刊を決定。 「MEN’S KNUCKLE(メンズナックル)」 は「Men’s egg(メンズエッグ)」の増刊号として創刊された20代前半の男性向けファッション雑誌。「ガイアが俺にもっと輝けと囁いている」などといった独創的なキャッチコピーで人気を博しました。

「Men’s egg(メンズエッグ)」 は2013年に休刊しています。

株式会社竹書房の「まんがライフ」も、2022年7月27日発売の9月号で休刊を迎えました。「まんがライフ」は竹書房の4コマ漫画系雑誌の旗艦誌に成長し、植田まさし「フリテンくん」、いがらしみきお「ぼのぼの」、堀田かつひこ「オバタリアン」などのヒット作を生み出したことで有名です。

その他にも、ファッション雑誌「SENSE(センス)」、歌舞伎専門誌「演劇界」など、有名雑誌が続々と休刊へと追い込まれました。

Webメディアの台頭によって雑誌は駆逐されてしまうのでしょうか。雑誌のビジネス構造を解説しつつ、Web時代に生き残る雑誌の特徴を解説します。

目次

20年で1兆円が吹き飛んだ雑誌業界

2022年に入って休刊を決定した雑誌は以下の通りです。

| 雑誌名 | 最終号 | 休刊登録日 |

| ボーバー | 2022/8/8 | 2022/8/8 |

| 政経往来 | 2022/6/1 | 2022/8/8 |

| KID’S WEAR(キッズウェア) | 2022/2/28 | 2022/8/4 |

| for Mrs. SPECIAL (フォアミセス スペシャル) | 2022/7/19 | 2022/7/28 |

| コーチングクリニック | 2022/7/27 | 2022/7/27 |

| コーチングクリニック | 2022/7/27 | 2022/7/27 |

| まんがライフ | 2022/7/27 | 2022/7/27 |

| MEN’S KNUCKLE(メンズナックル) | 2022/7/25 | 2022/7/25 |

| ソフトボールマガジン | 2022/7/23 | 2022/7/24 |

| 近代柔道 | 2022/7/22 | 2022/7/22 |

| Yogini(ヨギーニ) | 2022/7/20 | 2022/7/20 |

| Yogini(ヨギーニ) | 2022/7/20 | 2022/7/20 |

| ボクシングマガジン | 2022/7/14 | 2022/7/16 |

| アローライフ | 2022/4/26 | 2022/6/27 |

| VIPSTYLE (ビップスタイル) | 2022/6/24 | 2022/6/26 |

| テニスマガジン | 2022/6/21 | 2022/6/21 |

| パーソナルトレーニング | 2022/4/20 | 2022/6/14 |

| スワンマガジン | 2022/6/10 | 2022/6/13 |

| SENSE(センス) | 2022/6/9 | 2022/6/10 |

| SENSE(センス) | 2022/6/9 | 2022/6/10 |

| かぞくのじかん | 2022/6/3 | 2022/6/5 |

| BCCJ ACUMEN(ビーシーシージェイ アキュメン) | 2022/6/3 | 2022/6/4 |

| BCCJ ACUMEN(ビーシーシージェイ アキュメン) | 2022/6/3 | 2022/6/4 |

| idlers magazine(アイドラーズマガジン) | 2021/10/31 | 2022/6/3 |

| コマーシャルモーター | 2022/6/1 | 2022/6/1 |

| AIRPORTS OF THE WORLD(エアポーツ オブ ザ ワールド) | 2022/3/10 | 2022/6/1 |

| アロン・ジ! Allons-Y!(Beginners) | 2022/5/15 | 2022/5/15 |

| シュース SCHUSS(Intermediate) | 2022/5/15 | 2022/5/15 |

| ダス・ラート DAS RAD(Beginners) | 2022/5/15 | 2022/5/15 |

| クラブ CLUB(Upper Intermediate) | 2022/5/15 | 2022/5/15 |

| カレント CURRENT(Advanced) | 2022/5/15 | 2022/5/15 |

| ケ・タール QUE TAL(Beginners) | 2022/5/15 | 2022/5/15 |

| ボンジュール Bonjour(Lower-Intermediate) | 2022/5/15 | 2022/5/15 |

| クラウン CROWN(Elementary/Pre-intermediate) | 2022/5/15 | 2022/5/15 |

| ティーム TEAM(Intermediate) | 2022/5/15 | 2022/5/15 |

| クリック CLICK(Beginners/Elementary) | 2022/5/15 | 2022/5/15 |

| アオーラ ahora(Lower-Intermediate) | 2022/5/15 | 2022/5/15 |

| エル・ソル EL SOL(Upper-Intermediate) | 2022/5/15 | 2022/5/15 |

| サ・ヴァ? Ca Va?(Intermediate) | 2022/5/15 | 2022/5/15 |

| シェ・ヌ CHEZ NOUS(Advanced) | 2022/5/15 | 2022/5/15 |

| つり丸 | 2022/5/13 | 2022/5/14 |

| つり丸 | 2022/5/13 | 2022/5/14 |

| 珈琲時間 | 2022/4/24 | 2022/5/13 |

| ACT4(アクトフォー) | 2021/12/7 | 2022/5/13 |

| ACT4(アクトフォー) | 2021/11/25 | 2022/5/13 |

| MARTHA STEWART LIVING(マーサスチュアートリビング) | 2022/4/10 | 2022/5/11 |

| 横濱 | 2022/4/5 | 2022/5/1 |

| ゴルフレッスンプラス | 2022/4/28 | 2022/5/1 |

| ゴルフレッスンプラス | 2022/4/28 | 2022/5/1 |

| CURE(キュア) | 2022/4/21 | 2022/4/21 |

| CURE(キュア) | 2022/4/21 | 2022/4/21 |

| IN STYLE (US) | 2022/2/28 | 2022/4/14 |

| 本当にあったゆかいな話芸能ズキュン | 2022/4/14 | 2022/4/14 |

| af・imp (オートファッションインプ) | 2022/4/8 | 2022/4/13 |

| af・imp (オートファッションインプ) | 2022/4/8 | 2022/4/8 |

| 終活読本 ソナエ | 2022/4/5 | 2022/4/5 |

| 時の法令 | 2022/3/30 | 2022/3/30 |

| NHKウイークリーSTERA(ステラ) | 2022/3/30 | 2022/3/30 |

| 超エキサイト! | 2022/1/27 | 2022/3/28 |

| 上沼恵美子のおしゃべりクッキング | 2022/3/18 | 2022/3/26 |

| PROCYCLING(プロサイクリング) | 2022/1/10 | 2022/3/22 |

| 上沼恵美子のおしゃべりクッキング | 2022/3/18 | 2022/3/18 |

| NHKガッテン! | 2022/3/16 | 2022/3/16 |

| NHKガッテン! | 2022/3/16 | 2022/3/16 |

| LiVES(ライヴズ) | 2022/3/15 | 2022/3/15 |

| CD NHKラジオ 高校生からはじめる「現代英語」 | 2022/2/14 | 2022/3/10 |

| KURA(クラ) | 2021/12/20 | 2022/3/9 |

| 演劇界 | 2022/3/3 | 2022/3/7 |

| 衆知 | 2022/2/27 | 2022/2/28 |

| 芸能エンタメDASH !! | 2022/2/26 | 2022/2/27 |

| 素敵なフラスタイル | 2022/2/26 | 2022/2/27 |

| FinancialAdviser(ファイナンシャル・アドバイザー) | 2022/2/26 | 2022/2/27 |

| FinancialAdviser(ファイナンシャル・アドバイザー) | 2022/2/26 | 2022/2/27 |

| まんが4コマぱれっと | 2022/2/22 | 2022/2/22 |

| NHKラジオ 高校生からはじめる「現代英語」 | 2022/2/16 | 2022/2/16 |

| NHKラジオ ラジオで!カムカムエヴリバディ | 2022/2/16 | 2022/2/16 |

| 公認心理師 | 2022/1/11 | 2022/2/15 |

| NHKラジオ 高校生からはじめる「現代英語」 | 2022/2/14 | 2022/2/14 |

| NHKラジオ ラジオで!カムカムエヴリバディ | 2022/2/14 | 2022/2/14 |

| 月刊プリンシパル | 2022/2/13 | 2022/2/13 |

| 小説 Wings | 2021/11/10 | 2022/2/10 |

| RIDE HI(ライドハイ) | 2022/2/1 | 2022/2/10 |

| RIDE HI(ライドハイ) | 2022/2/1 | 2022/2/10 |

| 月刊囲碁未来 | 2022/2/5 | 2022/2/7 |

| おかずのクッキング | 2022/1/21 | 2022/1/24 |

| 磯釣りスペシャル | 2022/1/21 | 2022/1/23 |

| 磯釣りスペシャル | 2022/1/21 | 2022/1/23 |

| おかずのクッキング | 2022/1/21 | 2022/1/21 |

1か月当たり平均で12の雑誌が休刊していることになります。

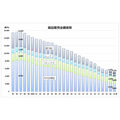

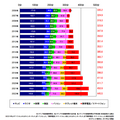

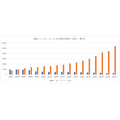

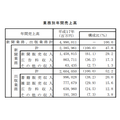

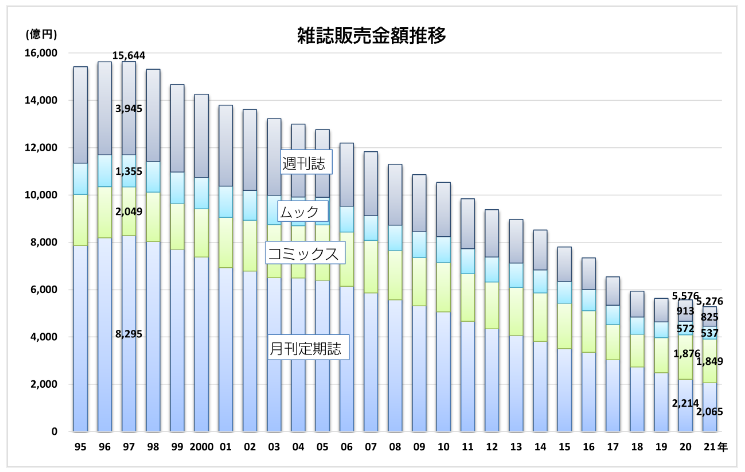

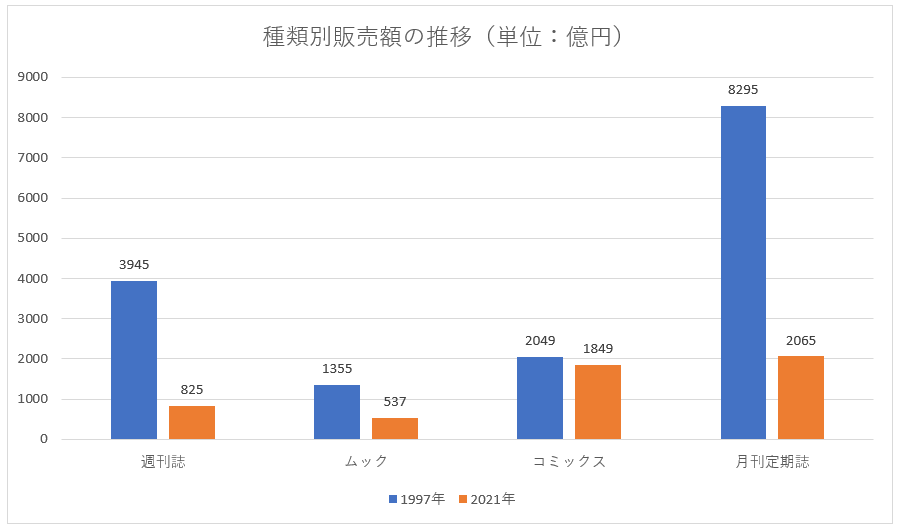

雑誌の販売金額のピークは1997年。週刊誌、ムック、コミックス、月刊定期誌合計の販売額は1兆5,644億円でした。2021年は5,276億円。市場はおよそ1/3に縮小し、20年ほどで1兆円が吹き飛んだことになります。

雑誌は典型的な斜陽産業になりました。ただし、すべての雑誌が縮小しているわけではありません。売上減が顕著なのが、週刊誌と月刊定期誌。週刊誌、月刊定期誌ともに1997年の水準から2割程度まで縮小しています。

その一方で堅調なのがコミックス。10%程度しか減少していません。